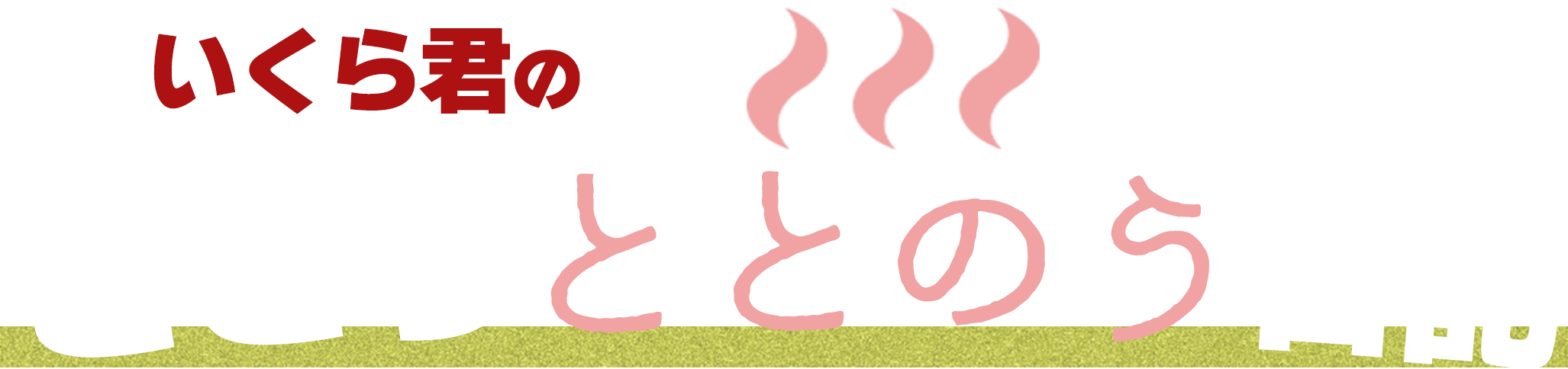

波多野澄雄『日本終戦史』読了

なぜか突然,発作的に終戦史を読む。

なぜか突然,発作的に終戦史を読む。

まえがきにライシャワーの言葉が載っている。「あの降伏の時期が,実際よりわずか二週間をはさんで早められたか遅れたかだけでも,戦後の世界の情勢は著しく違ったものになっていたであろう。二週間前に降伏していれば,原爆投下もなかったし,ソ連の参戦も起こらなかった。二週間降伏がのびていたらロシア軍の極東進撃はさらに進んでいただろうし,日本の破壊も回復できぬものとなっていたであろう」とあって,まさにそうだったんだろうな,と本書を読んで納得した。

先の大戦は,アメリカ・中国・イギリス(マレーシアなどの南方戦)・ソ連との戦争であった。まさに太平洋を挟んだ「世界大戦」である。

戦後80年,すっかり心が萎縮した(等身大?身の程を知る?)我々からすれば,資源もない小国がどうしてこのような誇大妄想を抱けたのだろうか?それも一部の軍人だけではなく,多くの国民を巻き込む形で。と,解けない疑問が首をもたげるが,まあ、それはさておき,

当初はうまく行ったものの,すぐさま連戦連敗で補給路を絶たれ,戦局は悪化するばかり。にもかかわらず,軍部の圧を抑えることもできず,ひたすら悪化する。

政治家たちはあらゆる方法で有利に戦争を終えようと画策するが,うまくいかない。常に会議,会議である。会議室で立場の違う奴らが侃侃諤諤議論するが,結論は常に先送りになる。

民間人のことなど考えず,立場・面子・組織を優先。

昨日,石破茂が総理を辞すと宣言したが,そこには正義も倫理もなく,ただ組織保全の圧に負けただけで,国民のことなど何も考えていないように見えるが,まさに終戦史も同じ。

それを筆者は見てきたように記すのである。戦争直後関係資料は焚書の憂き目にあったが、政治家たちの日記等をよくよく読み込み,冷静に再現する。

最後に、最高指導者たちに終戦を決断させた要因は?

「本土決戦の不備,それを糊塗する統帥部に対する不信感が,終戦を決意させる決定的な要因であ」り,「こうした懸念が共有され,原爆やソ連参戦が格好の「口実」として利用された」のだ。

原子爆弾による被害は甚大で「はだしのゲン」にあるように悲惨なものではあるが,あれがないと更に一年二年グズグスを延び,本土決戦で玉砕するまで続けられた可能性もあり,被害者には申し訳ないが,なんというか,ねー.早く終える・降伏する,理由になったのは間違いない。

まあ,施政者がアホだと国が滅びるといういい見本なのであった。

しかし,ひどいなぁ。酷すぎる。政治家というか官僚というか,会議室にいる人には何も見えていない.

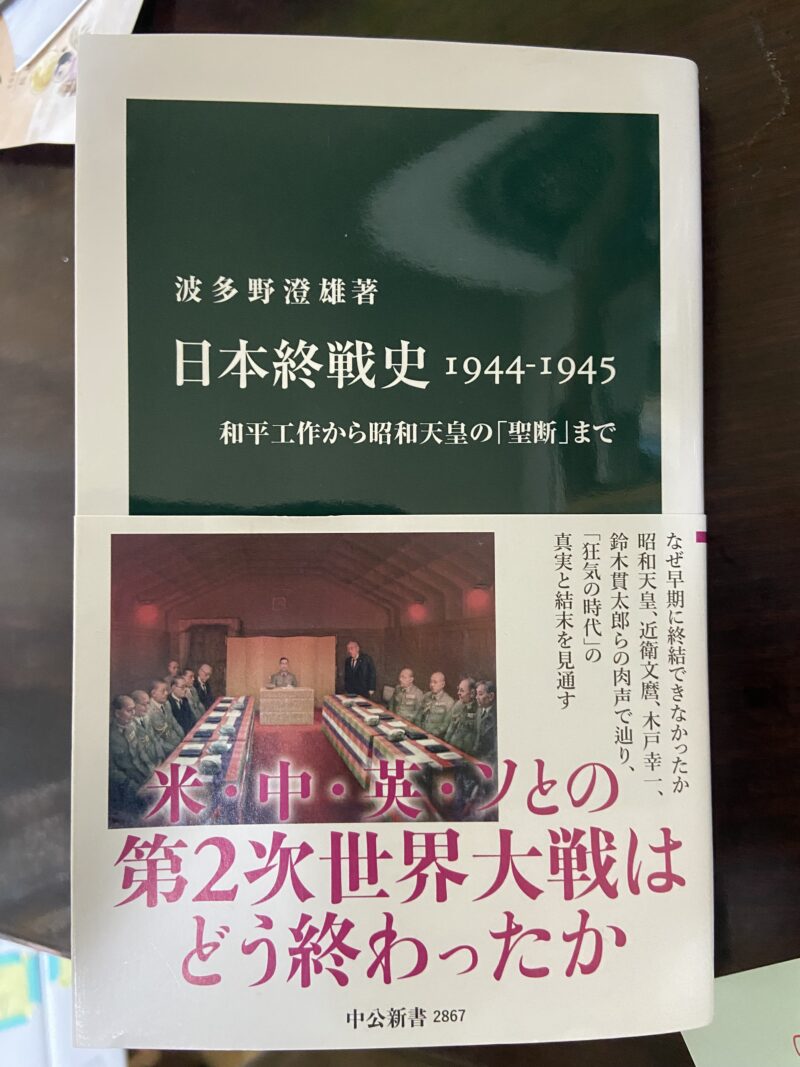

斉藤ジン『世界秩序が変わる時』読了

筆者斉藤ジン氏は,バブル期日本の都市銀に就職するものの,とにかく貸して貸して貸しまくれという上司の命に疑問を持つと同時に,このような経済モデルは必ず破綻すると考えた.また,バイクシャルである彼は日本で自らを騙し生きていくことに息苦しさを感じており,一念発起、銀行を辞め,単身アメリカの大学院に進み、その後、ヘッジファンドの世界で頭角を表していく.

バイシェクシャルは常に既成の価値観に疑問を持つ思考法を身につけていることが、強みであると、斎藤氏はいう。。

結論から言うと、本書の主旨は「失われた30年」を経て,これから日本経済は回復する,と言うもの.

では,その理由は如何に?

近代以降,世界の覇権国は,オランダ・イギリス・アメリカと移ってきた.では,派遣国とは何者か?

斎藤氏はそれをカジノのオーナーに例える.ルールを作るのはオーナーで,そのルールは当然オーナーが1番儲かるようにするものである.また、ゴールを近づけたり、遠くへ置いたり、また大きくしたり、狭めたり、それはオーナー次第であるともいう。

日本は2度覇権国に,出る杭として叩かれてきた.一つは1930年代〜1945年の敗戦まで,あと一つは1990以降バブル崩壊後の日本である.前者は石油等を締め上げられ,世界大戦を起こし,灰燼に化した時.後者はバブル崩壊後の失われた30年と言われる時間.

〈覇権国から睨まれ,締め上げられる時〉

〈地政学的にも必要で経済発展できるよう,下駄を履かせてもらえる時〉

これの繰り返しである、と氏はいう.

過去,アメリカは中国を新自由主義に導くことで,民社的社会に転じると考え,中国経済を育ててきた.しかし今は,軍事面も含めただただ脅威にすぎない.よって,中国・ロシア・北朝鮮などの連携に対抗するためには,地政学的にも日本の存在が大切になってくる.よって,カジノのオーナーである米国は日本の経済発展に有利に働くような方策を打つであろう,と言うこと.また、日本はそのチャンスを十分に活かせるポテンシャルを持っているということ。

また,ここ数十年日本経済の発展を阻んできたゾンビ企業を,インフレから賃上げを謳うことで,つまり国が自らの手を汚すことなく淘汰することができる。急激なリストラを避けるために30年間生活を守ってきた効率の悪い社員が定年で消えていくことも,会社の前向きな投資に有利に働くと言う.

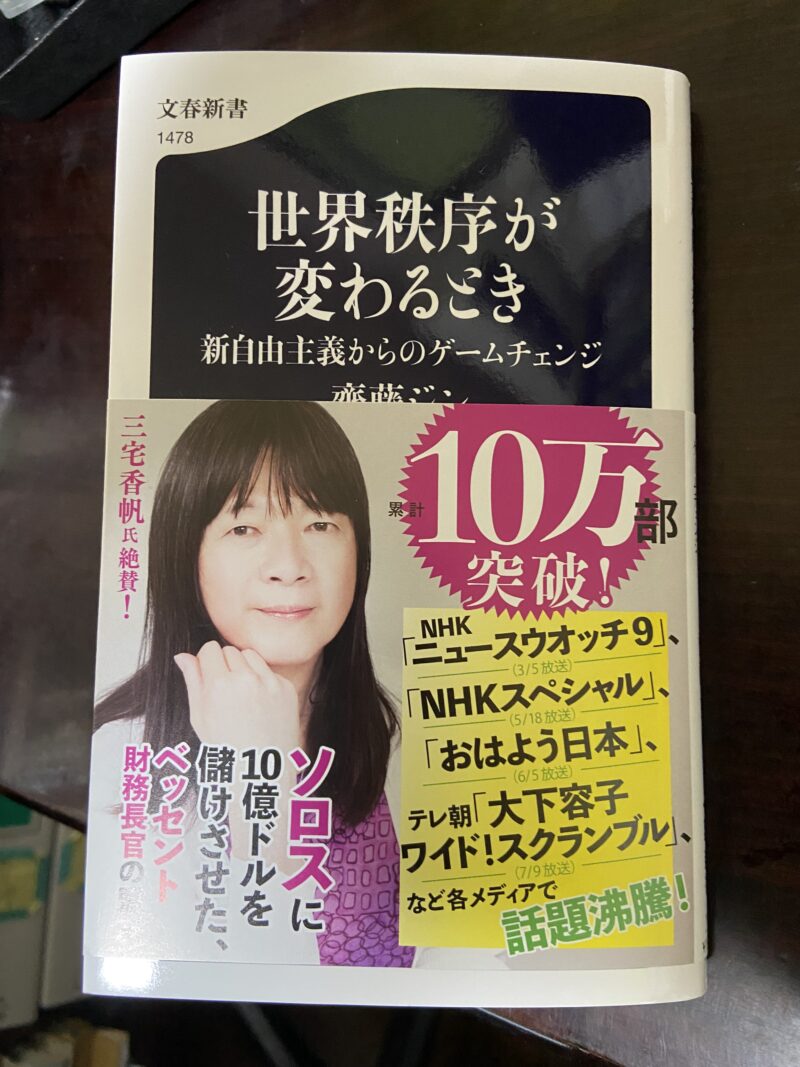

今年2度目万馬券

前回(4/20皐月賞 22670円)に続き,本年2度目の万馬券を当てました.

前回(4/20皐月賞 22670円)に続き,本年2度目の万馬券を当てました.

8/24新潟11R新潟2歳Sで,3連単一着固定,一頭軸流し12点で10290円の配当です.馬連(1650円)もとっております.

この調子で秋のGⅠ路線を迎えたいですね.

久しぶり 6冊

ずいぶん投稿をサボっておりました.

ずいぶん投稿をサボっておりました.

暑さのせいということにしておいてください.

前回投稿後,門井慶喜『文豪,社長になる』,パスカル『パンセ』,平野啓一郎『文学は何の役に立つか』,ゲーテ『若きウェルテルの悩み』と、進んできました.

5月に書いた80枚ほどの中編がほぼ出来上がりましたので、次は〈恋愛小説〉を描こう!と,思い立ち,恋愛論及び恋愛小説漬になろうとしています.

さてどうなりますか.

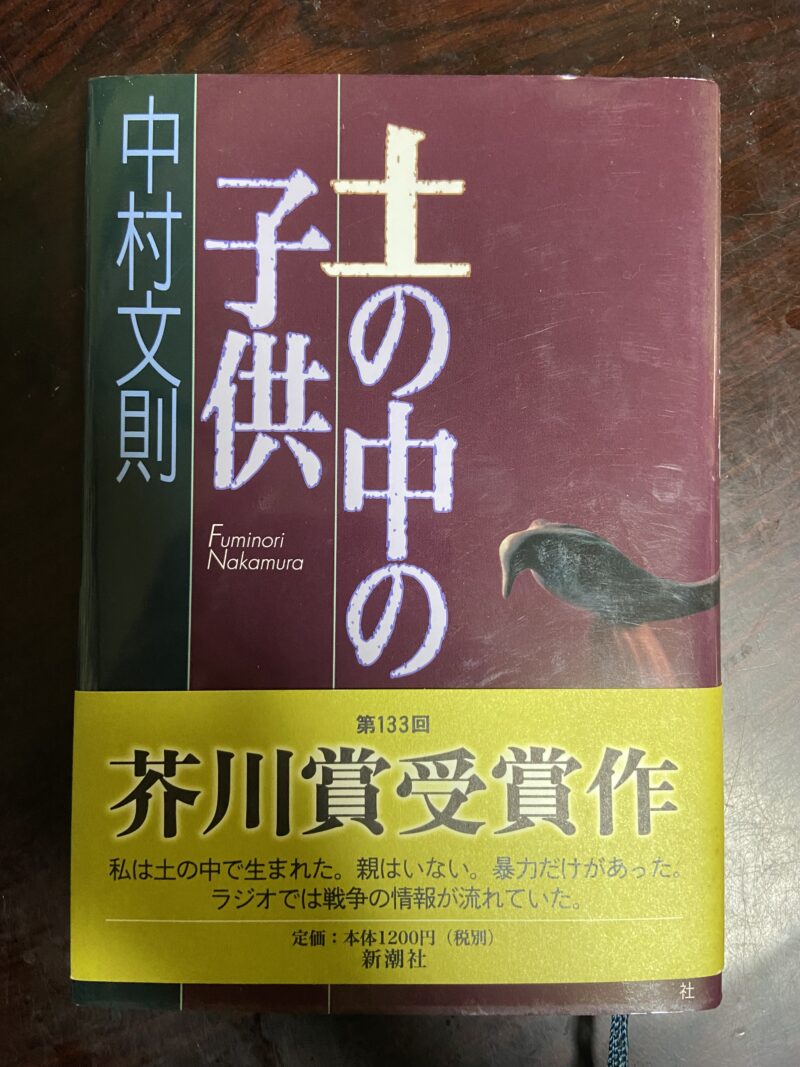

中村文則『土の中の子供』読了

最近、過去の芥川賞受賞作を追っている。

中村文則はずっと気になっていた。読んだことがないのに、どこからどういう情報が自分の中に入っているのか見当もつかないが、中村はいつかは読まねばならない作家だと確信していた。すでに何作か著作を購入していた。が、私の中の何かが熟していないというか、読まないで?読めないで?いた。

今回ようやく、本作を手にすることになったのだが、やはり、いい、というか、すごい。彼の中にあるなんとも形容もつかない「何物か」をつかもう、と言うか、抉り出そうというのが、彼の文筆活動なのだろう。自分の心に、誤魔化しなく、誠実に、糸で釣った錘を落としていく。それは、徐々に深いところへ降りていく。そこに何があるのか、何が見えてくるのは、誰にもわからない。もちろん、本人にもわからない。でも、それを馬鹿みたいに誠実に行うことが「文学」なのであろう。

親に捨てられ、里親に散々暴力を振るわれ、施設で育った「私」。根本に大きな問題を抱え、生きづらい中を生きている。彼は死なない。死のうとはしない。つまり自分から逃げない。

同居人の白湯子。彼女も、キャバクラで働きながら、捨てられた男の子を死産で産んだことから離れられないでいる。その時からセックスに感じなくなった。白湯子が酔っ払って大怪我をする。治療費が必要だ。施設で世話になった「ヤマネさん」に金をかり、サボりがちだった仕事(タクシー運転手)も真面目に取り組み始めた矢先、タクシー強盗にあい、かろうじて命拾いしタクシーで逃げるものの、ふわっと、誘われるように、ガードレールに突っ込み、大怪我をする。白湯子と同じ病院である。白湯子は松葉杖をつき、懸命に献身的に「私」の世話をする。

「私が望んでいたのは、克服だったのではないだろうか。自分に根付いていた恐怖を克服するために、他人が見れば眉を顰めるような方法ではあったが、恐怖をつくり出してそれを乗り越えようとした、私なりの抵抗だったのだろう。」95頁

病院で意識が戻った後、白湯子は「私」を責める。

彼女の目は厳しい。唇を震わせながらいつまでも視線を逸らすことがなかった。私は目を閉じたが、眉間に力がこもるのを、止めることができなかった。

「わからないんだよ」私は、正直に答えた。「ただ……、優しいような気がしたんだ。これ以上ないほど、やられちゃえばさ、それ以上何もされることはないだろう?世界は、その時には優しんだよ。驚くくらいに」

「何言っているのよ。意味がわからないよ。それに、それって、死ぬってことじゃない。死んでどうするのよ」

「似てるけど、違うよ。違うような気がする。それと…」そういったとき、私の声は震えた。「ぶつかっていく間、すごく自分に自分が合わさっていくような気がした、止まらなかった」

「馬鹿」

彼女はそういうと涙を流した。

「どこまでも相手するって言ったじゃない。嘘をついたの?酷いじゃない。こんなの、卑怯だよ」

「そうだな、ごめん』

(中略)

「なんだか泣きたくなってきたよ」私がそう言うと、彼女は笑った。

「…泣けばいいじゃない。ここには私しか、いないんだから」 100頁

ラスト。「私」はヤマネさんに池袋で待ち合わせをする。父親が会いたいと言ってきた。初めにそういうと、「君」は来ないと思ったから。と、弁解をする。しかし、丁寧に「私」は挨拶をし「僕は、土の中から生まれたんですよ。」「だから親はいません」と言って背を返す。

二人が通じ合えた時、いくら君は慟哭した。なぜ、こんなにも心が震えるのだろう? この小説の中に何が埋まっているんだ? いや、この小説の中に埋まっている何かに反応する「何か」が俺の中にある。俺の中にあるのはなんだろう? 何か変なものが俺の中にいる。蠢いている。確かに。しかし、姿を見ることはできないし、言語化することも、イメージすることもできない。

残されたわずかの時間で俺がやらねばならないことは、この俺の中にある「なんか変なもの」の正体に近づくこと、になるんだろうな。

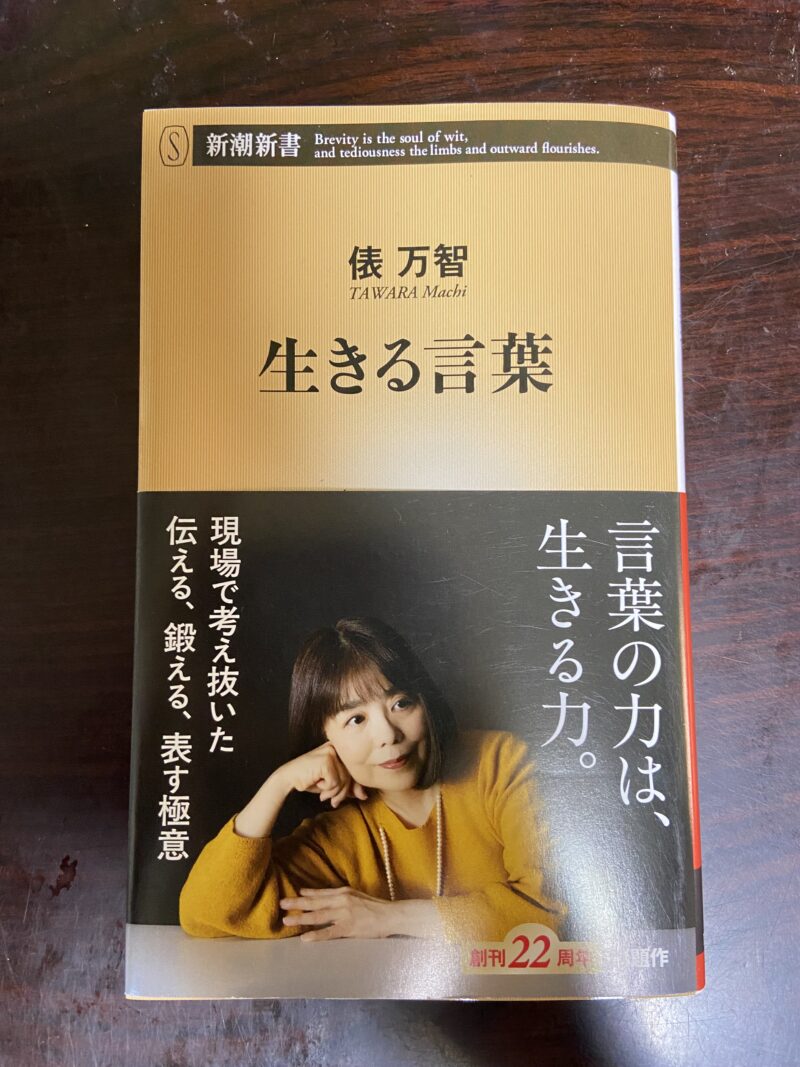

俵万智『生きる言葉』読了

感動した。

感動した。

なぜかわからないが、終始涙が流れた。時に,慟哭した。心が震えた。日常の言葉で深い内容をわかりやすく的確に表現する俵万智の腕はホンマすごい。

彼女の言葉に対する哲学(半端な奴はこういう言葉を使いたがる)は,日常の中から,息子との会話から,少しだけ立ち止まって,考えてみる。みんながスルーしてしまうことに立ち止まって,あれ?って,引っかかって考え,長い年月をかけ生み出されてきたものだ。つくづく今回思った。私はいかに言葉を粗雑に扱ってきたか,精度を上げようという努力を怠ってきたか。ホンマに。

やっぱメッチャすごいやん。俵万智恐るべし。

ちなみに神奈川県高等学校国語科職員に採用されたのは,彼女と同じ1985年である。

だからなんやねん?

福岡伸一『生物と無生物の間』読了

自分の中で、最近、福岡伸一ブームである。何がいいって、やはり文章がいい。上手いし、美しいし、また本として、読み物として、読者をぐいぐい引っ張っていく力がある。それは、彼の中で計算され尽くした構成が、そういった牽引力を生み出しているのである。

さて本作。これは、大変な名著である。驚いた。感激した。生物学者の生物に対するわかりやすい解説書ではあるが、それだけには収まらない読み物としての豊かさがある。時に、わかりやすい解説でDNAとは何かを知り、膵臓の仕組みを知り、ポスドクの悲哀を感じ、研究、あるいは研究者とは何者なのか、果たしてその意味は、などなど、新たな知見に出会い、見聞を広める効果があるのだが、それよりも何よりも、私が驚いた、というか、感動したのは、福岡氏の物語の構成の上手さだ。まるでミステリー小説を読むように、ぐいぐいと生物学の最前線にある真実に近づいていく感じ、牽引力、構成力、そして何よりも文章のうまさ。

福岡氏が、ニューヨークにあるロックフェラー大学、あるいは研究室ごと移ったボストンの大学での、ポスドクとして研究に没頭した生活を大きな軸に据えながら、話は度々脱線する。しかし、枝道は必ず本筋に帰ってきて、我々読者を豊かな思いにさせてくれる。

繰り返すが、本作は、本当に名著である。氏には多数の著作があるし、私が全てを網羅しているわけではないが、正真正銘これは本物であり、エンターテーメントとしても優れている。みなさんぜひ一読を。

五月二十日より、新たな小説を執筆しており、読書はしているのだが、どうにもブログまで手が回らず、ご無沙汰である。農業系もサウナ系も、最近は新たな発見がなく、記事を書く気力が湧かない。言い訳に過ぎないが。

「森鴎外、自分を探す」以降読んだ本を列挙しておく。福岡伸一「動的平衡は利他に通じる」、岩波ブックレット「生命と食」、マルクス・ガブリエル「時間・自己・幻想」、以上。

阿部大輔&津川久里子ライブ

昨日(2025,6,7sut)、ギター師匠霜田くんに誘われ、相模大野あこぱで開催された、「阿部大輔&津川久里子」ライブに行ってきました。阿部氏はギター、津川氏はウッドベース、ともにバークリー音楽大学でジャズを極め、ニューヨークで音楽活動をされていたが、東日本大震災以後に帰国、現在は八王子を拠点に音楽活動をされているご夫婦です。恥ずかしながら、いくら君は存じ上げませんでした。

十五時開演。霜田&志賀が前座と務めるという。これは行かなきゃ、と、参上したのでした。3千円+2ドリンク、が入場料。3曲ほど霜志賀の演奏。どうも志賀さんが走るし、裏に引けないところが、どうにも痛い。霜田は控えめすぎ。数ヶ月前の新鮮な感動はどこぞへ飛んで生意気にも批評的視線で二人を見る(聴く)いくらくんなのでした。

そして、いよいよ真打登場。ギター阿部氏=修行僧・ギターの求道者のイメージ。ウッドベース津川氏は、ステージではとても可愛らしい、あるいは魅力的な、時にはちょーセクシーな表情をする40代半ば〜後半?のお二人。最初は、最新アルバムより。日本の童謡を津川氏が歌う。素朴で素直な音。激しく音楽を極めると、それもジャズを、それもアメリカで、ぐるっと一周して、こんなところへ到達するのか、という感じ。穏やかで素晴らしい演奏でした。が、ちょっと物足りない。それから、二人のニューヨーク生活におけるトークを絡めてのオリジナル作品。当たり前だけど、プロは、やっぱりすごいなあ。無理して難しいことはやらない。いや、難しいことをやっているのに、そう感じさせない、ということなのかしら。あるいは、すごく自然もスッといくらくんも体に入ってくる。前座には、早い!今間違えた!などなど、と大変上手いにも関わらず、ストレートに音楽が入ってこない。ところが、彼らは違う。すこい、美しい。かっこいい。技術的な高さを見せない。ねえねえ、旨いでしょう? 私こんなこともできるんだよ!みたいな子供じみた演奏は一歳ない。大人控えめ。でも、個性的。でも、穏やか、でも、心踊る、みたいな。

学生相撲の優勝さも、大相撲に入ると空きし勝てなくなることはよくある(大野里は別格)。霜志賀も相当うまい。でも、すごくうまい素人なのでした。すごく旨い素人とプロの間には大変大きな溝というか壁というか、飛躍があるのを感じ入りました。さて、いくら君の文章はプロのそれに近付いているのか?いやはや、恐ろしい問いなのでした。

一部が終了し、カウンターへ飲み物の注文に行くと、そこでステージを背に向けた二人のの子供(姉弟)が何やら絵を描いている。弟(推定小3)はコマ割りして黒ペン一色で漫画らしきものを描いている、それが、結構うまい! お隣のお姉ちゃん(小5確認済み)は36色の色鉛筆を駆使してA4ほどの画用紙にファンキーな絵を描いている。はて、彼らは何? まさか演奏者のお子さん? 休憩時間中、彼らはお絵描きの手を休め、受付付近で両親のアルバムを数枚ならべ、営業活動を始める。あらーできた子だこと! 弟はオリジナルシールや人形を20円とか50円で売っている。いや、将来が楽しみなお二人!

いくら君は、本頁冒頭にジャケット写真を置いた最新アルバムを2500円で購入したのだった。そうした姉が父を呼びつけ、サインをさせる。父は妻をよびサインをするという展開。家内性手工業極まれり。ちなみに、先ほど、可愛い・魅力的・セクシーなどと表現した久里子さんですが、お母さんの顔の時は普通のおばさんでした(失礼!)。

第二部は、ジャズのナンバーから、バークーリ時代の友人(ギーたー・サックス)を交えたセッション開始。これがいいんだなあ、ノリノリで、打ち合わせなんか一切していないのに、リズムも音もガチんとあって、それぞれアイコンタクトでソロパートを回すかっこよさ! 本当に、体の芯まで、嫌、細胞の一つ一つにまで音楽が染み込んでいるみたい。まるで古漬けのきゅうりみたいに、染み込んで馴染んでいい味出してる。さらにさらに、素人の霜志賀までセッションに加わり最後は大盛り上がりの大団円!。

妻に報告したら、また、ギターやりたくなったというので、

いやいや、とんでもございません。あれ見たら無理無理、オレなんか100年経っても1000年経っても、あそこまで行きつかない。逆にやる気失せた。と、いくらくんはさっぱりと脱ギター宣言をするのでした。

出口智之『森鷗外、自分を探す』読了

昔、若い頃、漱石と鷗外が明治の二大巨頭として並び称される理由が今ひとつわからなかった。両者とも明治初期に西欧に留学し(鷗外はドイツ、漱石はイギリス)に、先進知識のみならず、近代的個人主義的思想を身につけ帰国し、古い体質のままの日本の慣習と戦いながら、最前線の知を啓蒙する、また、華々しい学歴など、共通する面は多々あれども、全身小説家である漱石に対し、鷗外の小説は少なく、また、歴史小説など晩年は誰も読まないようなものを残す、文学者というより知の巨人のイメージであった。また、作家になるため宮仕をさっさと辞めちゃう漱石に対し、陸軍の軍医として最高峰を極め、軍事引退後も、文化的分野において宮仕をし続けた鷗外。人間的な漱石に対して、あまりに出来杉くんの鷗外。小説家としての印象が、若い私にとって、鷗外はあまりに薄かった。

もちろん、私なりに齢を重ね、勉強も深まるにつれ、人としての鷗外が見え始め、二大巨頭と称されるのは当然であり、というより、その二人が明治時代において、近代日本の精神的支柱としてあまりに突出していたことを肌で感じるられるようになったのである。

そして、本書に出会う。最初「岩波ジュニア新書」の「ジュニア」に引っ掛かりを覚えながら頁をくり始めたものの、そんなことはすぐに忘れ、筆者の見識、ものの見方、資料を駆使した執筆の姿勢に、刺激され、私の中での新しい鷗外像がさらに焦点を合わせクリアになってきたのだった。

ものの始めは「舞姫」の扱いである。私も晩年、国語教師として「舞姫」の扱いには苦慮した思いがある。まず、若い教員がやりたがらない。生徒が、主人公太田豊太郎を、頭はいいけど、優柔不断で女を孕ませたものの捨ててエリートコースを選択する極悪人としての読み一択である点(特に女生徒)。私が授業で性的な話題に触れ、女性と2名によって、勤務する神奈川県教育委員会に苦情が挙げられたこと、など今までの授業のあり方では、なかなか通らない現状に困惑したのである。私が早期退職した理由の一つが「舞姫」であったことも事実である。

筆者は、この「ダメ人間豊太郎」の読みを、懸命に現代的視点を取り入れながら、若者たちを納得させる形で、豊太郎の名誉を回復させる、あるいは、さらに深い読みを提出する点に大いに力を得ることになった。さらに、エリーゼに関する旧弊な社会との葛藤、一人目の妻との葛藤、陸軍人としての小倉時代(左遷?)の葛藤、二人目の妻と母親との、嫁姑問題の狭間での葛藤、といった生活面での苦悩がありながらも、一方で役人としての栄誉を極め、また作家・文人としてのレベルの高い大量の仕事、また、妻からの愛され方、あるいは、子供たちからの愛され方、など、鷗外の人生の濃密さに驚くとともに、律儀さに感心しながらも、最期「石見県人、森林太郎として死す」、つまり、一才の肩書は虚飾であり、私は一個人として死ぬのだ、という強いというか、寂しいというか、の宣言、とうとう、驚きの連続で、大変勉強になった。

筆者は1981年生まれの東大の准教授。オレよりの二十歳若い。嗚呼。

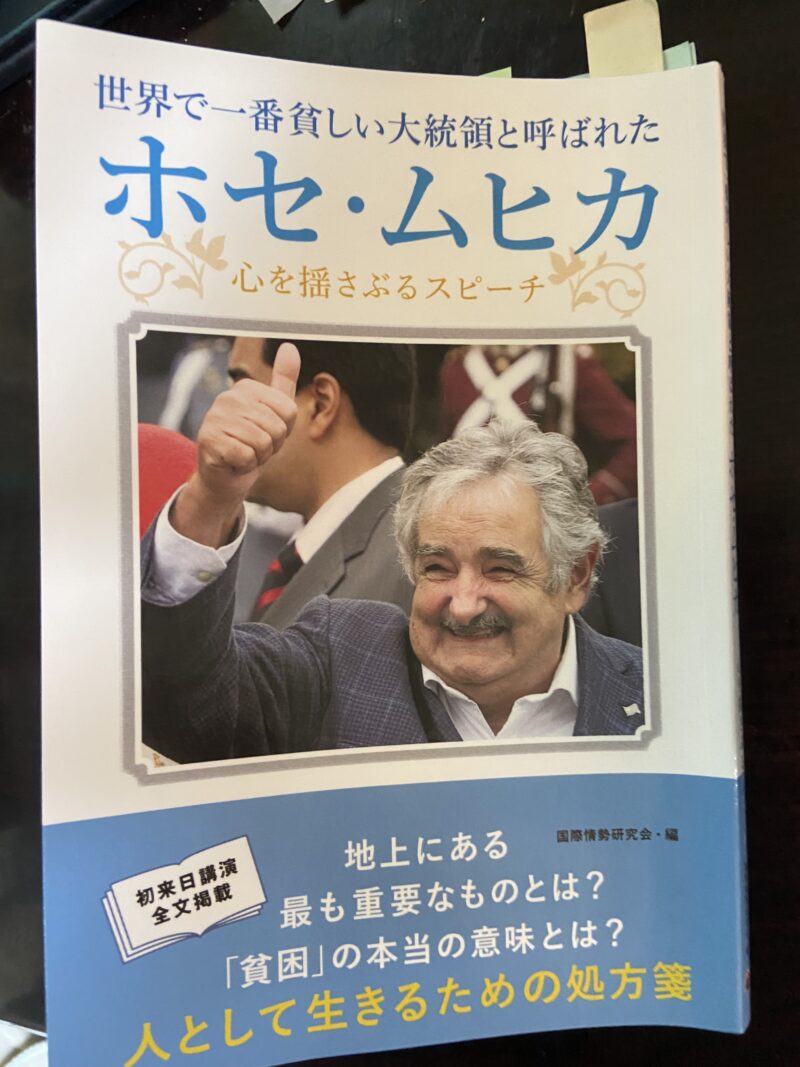

ホセ・ムヒカ 心を揺さぶるスピーチ 読了

「

「

「世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ 心を揺さぶるスピーチ」読了。

先日(5/13)に、南米ウルグアイの元大統領「ホセ・ムヒカ」氏が亡くなった、と新聞にあった。享年90である。

思い出した。「世界で一番貧しい大統領」のキャッチフレーズで一時期大いにマスコミにもてはやされた。マスコミ等で彼の発言を知るにあたり、私も大いに共感したものだ。今回、死去の知らせを聞き、もう少し、彼について勉強しようと思い、本書を手に取った。

1935年五月二十日生まれ。昭和でいえば十年か。日本ではまさに軍国主義の号令が厳しくなり始める頃のことである。彼は、ウルグアイのとても貧しい家庭に生まれた。そして、皆に平和をもたらすには、分配が必要である、一部の人間に資産が偏っている現状が間違いである。と、判断し、左翼ゲリラとなる。四回投獄され通年で十五年もの間牢屋で過ごすことになる。その時、彼は、考えた。まず、過激派いけない。中庸が大切である。皆に、平等の社会をもたらすにはどうすれば良いか? そして、彼は左翼政党を立ち上げ、国会議員となり、そして、ウルグアイ第40代大統領に就任する。

しかし、彼は公邸には済まなかった。理由は公邸にすぬためには五十二人の人件費が必要だ。その分を教育に使いたい。そして、彼は、一国の大統領でありながら、二人の護衛のみで、小さな平屋の倉庫と言っても差し支えないような質素な家で愛する妻と過ごし、大統領職を全うする。友人からもらったフォルクスワーゲン・ビートルを自分で運転し、職務につき、自宅では菜園を楽しむ。アラブの資産家がその車を100万ドルで買いたい、と、申し入れても断ったという。

こんなエピソードも。海外出張の時は民間機のエコノミークラスか、隣国の政府専用機に便乗させてもらっていた! あるいは、ある日の夕暮れ、ヒッチハイクをすると、オンボロなワーゲンビートルがようやく止まってくれた。助手席を見ると、ムヒかの奥さん、薄露の席には政府の要人の乗車している。もしかしてと運転席を覗き込むと、ホセ・ムヒカ大統領がハンドルを握っていた。彼は、自宅までの道のり大統領達ととても有意義な時間を過ごした、とのことである。

「私は貧しいのではない。質素なのである。」と、彼はいう。「貧しい人とは、少ししか持っていない人のことではなく、際限なく欲しがる人、いくらあっても満足しない人のことだ」という。近代以降の物質主義を批判し、だからと言って、否定するわけでもなく、うまく付き合うことが大切だともいう。現代は人々の欲情をあおるもので溢れかえっている。モノ・モノ・モノ。必要もないものなで買い込み、無駄にする。あるいは、もっと広い家が欲しい。もっと性能のいい車が欲しい。そして、ローンを組んで、返済のために汲々とした生活を送り、自身の人生を楽しむまもなく、老いていく。まった、愚かしいにも程がある。

モノは最低限あればいい。あまりない方がいい。でも、なさすぎてもいけない。中庸が肝心だ、そんな社会が正しいものだと思い知らされた。