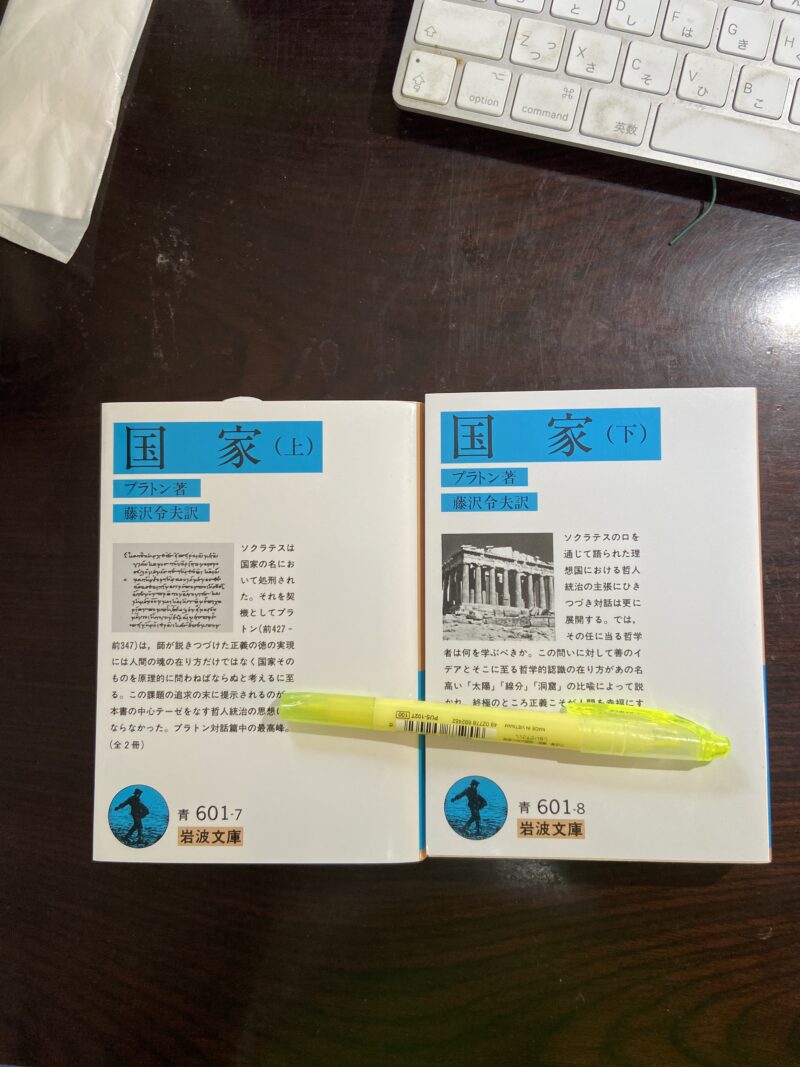

プラトン『国家』読了

2025.2.28~3.12 上下巻。1000頁。約2週間。長かった😮💨

アメリカの大学生が「読むべき本ベストテン」みたいな記事の筆頭が、プラトン「国家」だった。(ちなみ、にダーウィン「種の起源」、カント「純粋理性批判」等の名も上がっていた)。そこで昔からプラトンには興味があり、今回思い切って読んでみることにした。

まず、本書はギリシャ哲学の、いや哲学の起源といっても過言ではない。内容・質量から言っても圧巻である。書かれたのはBC370年頃。プラトン50ー60歳頃とされる。表現形態としては、当時の定番である対話編である。ここではプラトンの師匠ソクラテスがポレマルコス・トラシュマコス・グラウコンたちとの対話から様々な哲学的論考を深めていく、という形式になっている。

ここで扱われている哲学的テーマは如何なるものか? それは・・・。誤解を恐れずに言おう。ありとあらゆることである、と。『国家』というタイトルからもわかるように、「理想国家」について語られるわけだが、そのベースになるのは「正義ー不正義」、「善ー不善」といった人間の魂のあり方が根本問題として随所に手を替え品を替え散りばめられる。そこから「初等教育論」「中等教育論」「家族の在り方」「国家の守護者(政治家)の在り方」「哲学者」「音楽・文藝・体育教育論」等々、人が社会で生きていく上で考えなければならないありとあらゆる問題が取り上げられ、それについてソクラテスの見解が語られる。現代においては違和感を感じる点や、ナチスや全体主義者たちが利用したことにより、本書が毀誉褒貶の波に揉まれた経緯もあるようだが、現代においても、あるいは人間が持ち続ける課題としての問題が網羅的に提示され、示唆に及ぶ点多数極まりない。

当然だが一読して全てがわかるようなものではない。何度も繰り返し読む必要がある本であるし、またその価値もある名著であると思われる。