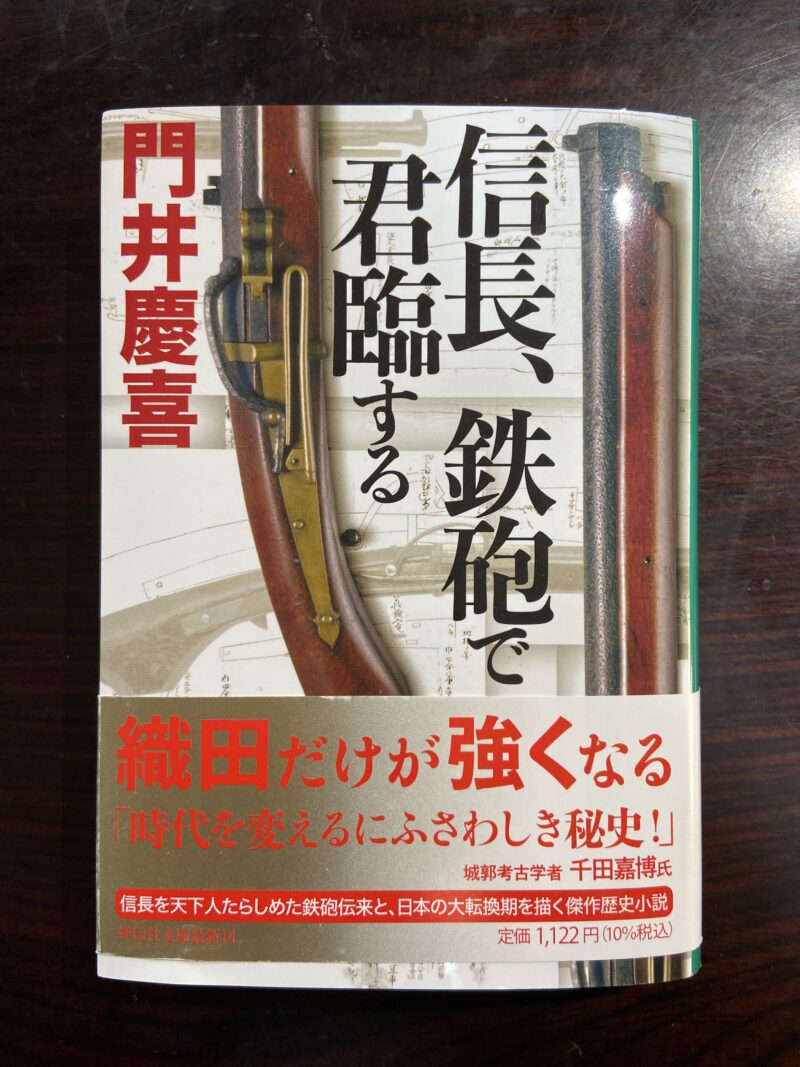

門井慶喜『信長,鉄砲で君臨する』読了

珍しく、時代物のエンタメ。

現在、朝日新聞にて、北村透谷の奥様を主人公にした小説「夫を亡くして」を連載中の門井慶喜氏であるが、いくら君は毎日楽しく拝読している。門井氏の作品は過去に二篇読んでいた。『家康、江戸を作る』と『銀河鉄道の父』(直木賞)出る。家康を読み出した最初、少し驚いた。そしてちょびっとバカにしながら読んだ。改行の多さ、描写の淡白さ、そして内言の表現方法。こりゃ、なんだよね、読みやすいけれど、相当薄っぺらいね。って感じ。でも違った。少ない言葉の中に万巻の意味が込められている。その一言を選ぶために大変な時間的集積が必要であったはずだ。読み進めながら、小説世界に引き込まれ、門井氏の構成の妙、描写の端的さ、そして取材力の高さに完全に圧倒された。「家康で直木賞を落とした時、おや?と思ったものだ。まあ、次回作「賢治」でとったわけだが、いくら君個人としては、家康の方が面白かった。」

さて、今回は信長である。が、さすが門井氏、視点が他の作家とは違う。

鉄砲伝来から改造、量産、効率的利用、時代を変えた力、を軸に物語は展開する。信長の天下取りストーリーの柱ではない。

鉄砲伝来を中心に据えた種子島氏の物語(第1章 鉄砲が伝わる)、

根来寺での量産と若き信長の物語(第2章 鉄砲で殺す)、

火薬の材料硝石を抑えた大阪商人の物語(第3章 鉄砲で儲ける)、

鉄砲で世を落とす信長と安土城の天守にまつわる物語(第4章 鉄砲で建てる)、

時代の先端から脱落した信長の最期(第5章 鉄砲で死ぬ)

という構成である。

鉄砲伝来、普及、利用から、戦い方が変わるとともに、考え方も変わる。武士が名乗りを上げ「我こそは〜」などとやってから一騎打ちをする戦いから、武士ではない無名の足軽が鉄砲兵として、誰が誰を殺したかわからない形で戦争が進む、といういわば近代戦への移行。これこそが信長が行ったことであった。近代の始まり、である。それは個人が個人としての尊厳を失い、一つの部品になっていく過程といってもいいだろう。第4章で安土城天守建設における「鶴治」たち職人の反乱はまさに、権威あるものから庶民の時代への移行を示すとともに、「名誉ある死」から「十把一絡げの死」へ移行する示唆であった。

さっぱりしていて、ぐんぐん読める。ページをくる手が止まらない。それでいて、発見があり、最後は大いに唸らさられる。素晴らしい小説である。

いくら君は、十代の頃より純文学こそ価値のあるもので、いわゆる大衆文学は方法的探究を目指さない、単なる慰めの二流物という認識でいる。いまだにその病から抜き出せてはいない。純文学が上、大衆文学は下。でも、最新の芥川賞受賞作を読み進めることができなかった。その作品は若さに反して衒学趣味を散らばせたゲーテの話であるのだが、どうにもいくら君には文体がダメだという認識に支配され読み進めることが時間の無駄のような気がして放ってしまった。それは老人いくら君の若さへの嫉妬なのかもしれない。あるいは時代遅れの老人が流行りに乗れないだけの話なのかもしれない。

でも、と、思うのである。

いい小説という括りで読みば、選べば、純文学・大衆文学などというジャンル分けは意味をなさないのではないか。そんな区分けこそがペダンティックでエリート主義的な、まさに我らが唾棄するべき物なのではないか。と。

読み手としての力を磨くことも大切であることを痛感した。

とにかく面白かった。