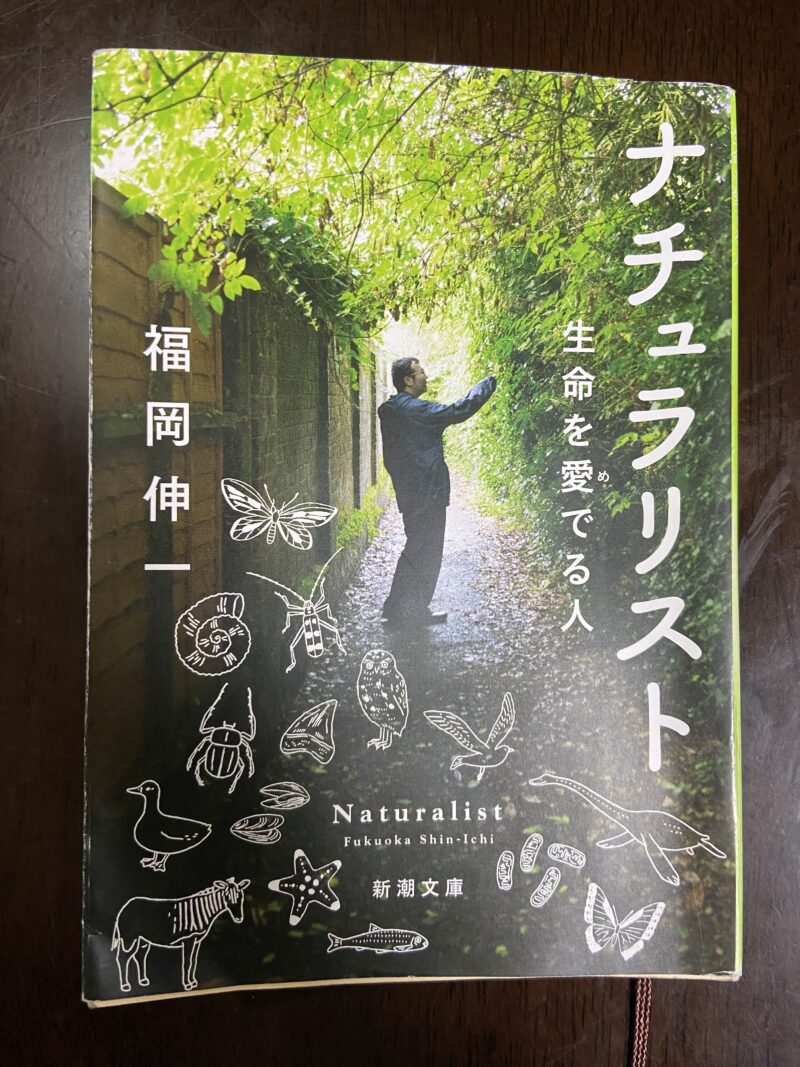

福岡伸一『ナチュラリスト』読了

いい本だった。

著者が「ナチュラリスト」として成長していく過程及びそれに関わる哲学を、さまざまな具体を引き合いに出しながら、著述した作品である。

著者は「ドリトル先生」シリーズの愛読者であり、第二弾である『ドリトル先生航海記』から登場し、以後全ての作品の語り手となる「スタビンズ少年」に自己を投影し、ドリトル先生の世界に親しむことで「ナチュラリスト」としての道を歩み出す。ちなみに「ドリトル先生」シリーズの最初の翻訳者井伏鱒二であり、彼が「ナチュラリスト」を「博物学者」と訳したそうだ。

蝶に、あるいは昆虫に興味をもち、それが「自然」全体に広がっていく。「シンイチ少年」の基本は「センス・オブ・ワンダー」にある。「自然の細部に触れた時の喜び、それに対するフェアネスあるいは謙虚さ」(p26)が「the sence of wander」だと彼はいう。その感覚を伸ばし広げ、「シンイチ少年」はいつの日か、分子生物学者「福岡伸一」になる。それは恵まれた才能と努力の成果なのであるが、彼は忘れなかった。

人は一定の成果をあげ名声を得ると、築いたものを失うまいとそれに執着するであろう。密かに秘められた疑問に目を向けず頑固に過去に固執するケースがほとんではないか? 福岡伸一の偉大さは、分子生物学者として成果をあげたことにはない。そうではなく、いつまでも少年の「センス・オブ・ワンダー」を忘れなかった点にある。

青山学院大学理学部教授として分子生物学者としての研究を進めていた彼だが、その研究室を周到な準備のもと畳んでしまう。もちろん院生の将来に配慮し、助教たちの次なる仕事場を斡旋してから。そして彼は東日本大震災とあった年、青山学院大学総合文化政策学部に移籍する。つまり、研究者としての文転だ。

彼は分子生物学者として数々の論文を発表し、新発見をもする。その道で大いに成果をあげた、いわば、成功者なのだ。にもかかわらず、それらの研究のために「私は一体何匹のネズミたちを殺しただろう?」さらに「私の指先には、蛹から出てきたばかりの町の胸を圧した時の感触が残って」いる、というのだ。「ネズミを切り刻み、細胞をこじ開け、遺伝子を切り貼りして、世界を分けて」行った。研究はいわば世界を秩序立てることであり、剥製にラベルをつけることに等しい。彼の根本にある「センス・オブ・ワンダー」とはかけ離れたものになってしまった。そして、その違和感や疑問を梃子に本物の「ナチュラリスト」に、彼はなるのだ。

「機械論的な生命観は、生命をたわめた作り物だ。一旦はこの作り物を通らない限り、生命の細部を見極めることはできない。が、しかし、大切なことはこのロゴス的な作り物を通り抜けて、もういちどみずみずしピュシスに満ち溢れた自然に戻ること、つまり動的平衡の生命観に回帰することが学問の本質そのもののはずだ。これを持って私のナチュラリスト宣言としたい。p264」