横濱スパ竜泉寺の湯

とっても久しぶりに竜泉寺の湯に行ってきました。東海・関東地方で展開しているチェーン店です。

場所としては、相鉄線西谷駅とJR横浜線中山駅の中間地点辺り。旭区と緑区の境くらいなのでしょうか。まあ、比較的不便な所にあります。だから、徒歩圏内のご近所さん以外は大抵が車で来られるようです。「いくら君」もその一人です。

ですから、ものすごく広い駐車場があります。また、温浴施設以外に岩盤浴、マッサージ、レストランなど整っており、とても素晴らしい施設です。

お風呂の売りは、なんといっても「炭酸泉」でしょう(炭酸泉の効能が壁いっぱいに書かれています)。広いお風呂に炭酸泉。露天にも二周類の炭酸泉。壺湯も炭酸泉。そのほかこの地で湧くナトリウム温泉(少し塩っぱい)、あるいはジャグジー系、等々、様々な泉質、温度のお風呂があり、ととのい椅子も数えきれないくらい並んでいます。

またサウナもオート爆風ロウリュー付きの広大なサウナに、こじんまりとしたセルフローリューができる、メディテーションサウナが新設され、水風呂も従来のものプラス、グルシン水風呂が増設されていました。まさに至れり尽くせりの、高級リゾート温浴施設なのです。

その上、入館料が安い! 平日昼間大人880円(タオル館内着なしの場合)!

ですが、「いくら君」はあまり行きません。新しく、清潔で、素晴らしい施設なのですが、とにかく人気がある。つまり、人が多すぎる。平日の昼間になんでこんなに若い奴らがいっぱいいるのだろう?と首を傾げたくなるほど、人がいっぱいいるのです。

それも3、4人のグループが多く、彼らはドラクエ方式で動きます。

なんだか、落ち着きません。「いくら君」は、古くてボロいけれど「ヨコヤマユーランド鶴見」や「東名厚木健康センター」の方がなんだか落ち着くのです。

まあ、人それぞれですね。どちらが良いとか悪いとかではなくて。

大和高校1年四組の会

「いくら君」は35歳から39歳まで、中央林間にある県立大和高等学校に勤務していた。そこで、2年目に担当したのが、1年四組なのだが、そのクラスが、まあとにかく、様々な濃いキャラが勢揃いした、楽しいクラスだったので(もちらおん大変なこともたくさんありましたが)、とても思い出深く、かた生徒たちも他大学生になり社会人なっても、未だ、「いくら君」を飲み会に誘ってくれるという嬉しい愉快な連中なのです。

その1年4組の飲み会が、9月16日(土)に中央林間「わん」にて開催されました。主催は、豪。参加者は、野津、淳二君、ささ、唯一の女性吉田さん、そしていくら君の六人でした。ゆうこりん、七瀬、笠間、板崎、残念でした。また、今度。

いや、楽しかった。ここ半年、ほとんど家にこもって人とあまり喋っていないのですが、その半年分以上しゃべりました。懐かしい仲間です。彼らも42歳。いつまでも、こんな会ができたらいいですね。みなさん、ありがとう。

コンスタン『アドルフ』読了

次回の芥研(10月14日)の課題図書は、ジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』という難解な哲学書の「第一部 生産の終焉」に決定した。よって、「いくら君」は9月6日から本書を読み始めた。

しかし、とにかく難しい。ベースにマルクス『資本論』とソシュールのアナグラム論があって、それを乗り越え現代的状況を解き明かそうという目論見なのだから、相当難しい。また、原典はフランス語であり、フランス語訳はの日本語特有の言い回しというか、回りくどさというか、があり、一行読んで前の行の戻り、三行読んで前に戻り、頭の中で論旨を再確認しつつ主語と述語を見極め、時に辞書を引き、などという読み方をしているので、一日2〜3時間読んでも、数ページしか進まないのが当たり前の状況を頑張っています。そして、9月13日に、「第一部 生産の終焉 」を読み終わりました。その後2、3日、「第二部 シュミラークルの領域」 に突入したのですが、力尽き、休憩に入りました。

そこで読んだのが、今回の表題作、コンスタン『アドルフ』であります。本作が描かれたのは1806年。発表されたのが、その10年ごとのこと。フランス、ナポレオンの時代のことです。まあ、古い作品ですが、これも近代フランス文学の心理小説として歴史に残る恋愛小説であることは間違いありません。

本作は全部で10章で構成されているのですが、扉にあるように、「発端の1章を別とすれば、続く2章だけが恋と誘惑に当てられ、残る7章は全て男が恋を獲たあとの倦怠と、断とうとして断てぬ恋の頚城の下でのもがきを描いている」作品なのです。主人公アドルフの突鉄もない優柔不断により恋人エレノールは恋を諦めきれず、最後は心労が祟って死んでしまうという、なんとも、苦しい小説なのですが、この主人公の心理描写の説明がまあすごいのです。キレがあり、また、アドルフの特殊な心理をよく描き切っています。

これまた、楽しいフランス心理小説シリーズの一環でした。

さて、また、ボードリヤールに戻らなくては。

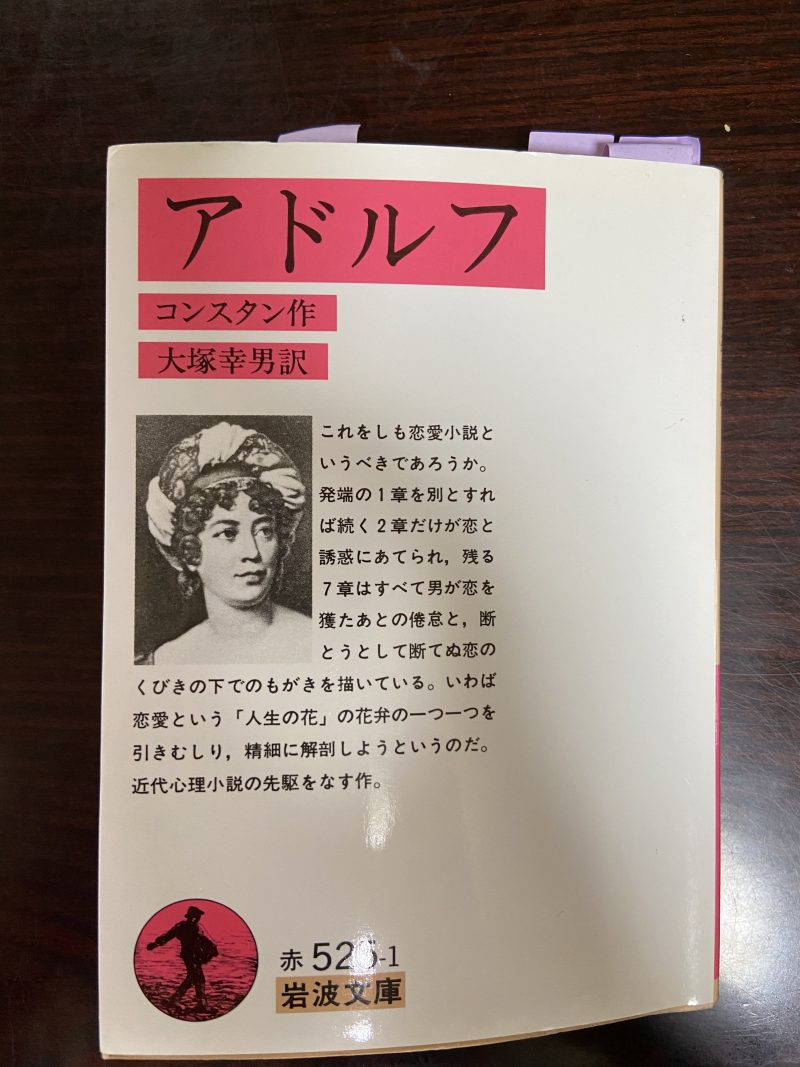

夏のサ旅 第三弾

夏のサ旅第三弾は、残り2枚の青春18きっぷを利用して、名古屋「ウエルビー今池」にお邪魔するというものです。

早朝、畑で収穫をし、その後チョコザップで40分ほど体を虐めたのち、9時ごろ横浜にある自宅を出発しました。

今回は、横浜駅からJR線ではなく、小田急で新松田まで行き、JR御殿場線でぐるっと箱根をまいて、沼津へ出、そして東海道で名古屋に向かうという行程です。まあ、結論から言ってしまうと御殿場線沿線の風景が一番旅情をそそりました。東海道線(特に静岡県内)は、快速もなく各駅停車、座席も対面式で、美しい自然の風景が続くという感じでもなく、まあ、苦行に近いものです。

でも、愛知県に入り、豊橋からはボックス席になり、快速・新快速もあり、快適になります。

結局名古屋に着いたのは17時くらいでした。なかなか体力的も大変でした。

地下鉄今池駅で下車し、徒歩5分くらい。すぐです。3階建てのキリンが目印の建物。駐車場も充実しているように思います。チェックインして、まずは軽くお風呂&サウナ。こちらは、サウナが四箇所あります。二箇所は一人用のから風呂。一つは床が板張り、もう一つは畳。大きなフィンランドサウナがあって、ここでアウフグースが1時間ごとに行われています。もう一つは、普通のサウナなんだけどサウナ室内に水風呂があるという珍しいもの。それぞれを楽しみ、6時からのアウフグースへ。あまり広くないためか、それとも熱波師が下手なのか、あるいはここではそういうものなのか、ブンブン回すタオルが一段目にいる私にお顔にバシバシ当たるのに参ってしまい途中退散。

浴場退出後、は食堂で、水分補給及び栄養補給。いやーたまらん。

翌朝、4時半より、サウナへ。寝起きはおとなしめに。6時半より朝食。こちらは最近バイキング形式になったみたい。朝食付きで4400円って安くないすか?

朝食後、もう一度サウナに入り、8時半。出発。名古屋より、JRを豊橋・浜松と乗り継ぎ、静岡で下車。時刻は11時30分。駅中でいい食堂を発見。食券方式で次から次へと番号が呼ばれる流れ作業。情緒はないが、上手くて安い。刺身定食1280円!

タクシーで「サウナしきじ」へ。12時20分着。さすが夏休み後の平日昼間、さすがにそれほど混んではいない。でも、なぜか、いかつい体した若者がわんさかおり、おじさん・お爺さんは隅っこで静かに過ごす。

久しぶりだったのですが、なんか綺麗になっている。特に薬草サウナが整えられ若干マイルドに。館内着もリニューアルされておりました。

2時頃静岡駅に戻る。このまま鈍行で行くのも面倒になり新幹線(こだま号)で一気に新横浜へ移動。早いは早いは。小田原から15分くらいで新横浜に着いちゃうのね。さらに、相鉄線が新横浜に乗り入れたので超便利。一気に自宅へ帰ってきました。

ありがとうございました。

昨日の「芥研」 「先生とシイタケ」(長谷川充)

昨日、14時よりズームにて「芥研」が開催された。お題は「先生とシイタケ」、発表は長谷川氏である。

『こころ』上巻で、「私」が父の病気の知らせを受け急遽「先生」に旅費を用立ててもらい国へ帰る。しかし、父は案外元気そうにしている。母は、「先生」にお礼として「今度東京へ行くときには椎茸でも持って行って御上げ」と言う。すると、「私」は「ええ、然し先生が干した椎茸なぞを食うかしら」と言い、「私は椎茸と先生を結び付けて考えるのが変であった。」と感想を持つ。(上22) なぜ、「私」は「先生と椎茸を結びつけるのが変」に感じたのか?これが今回の長谷川さんの切り口である。

『こころ』の先生のお宅での食事のシーは少ないがゼロではない。「私」の筆によると、奥さんと留守番をしたときにお土産でもらった「チョコレートを塗った鳶色のカステラ」(上20)。卒業祝いのご飯の後に出てきた「アイスクリームと水菓子」くらいである。「先生」の家で解く描写された食べ物はとても洒落たものだ。

『こころ』多くの二項対立で構成されている。都会/田舎、先生/K 、先生/父、男/女、今(明治44、45年頃)/その頃(明治20年代)等々。そこで学生である「私」は都会=先生、田舎=父と対比させ、先生的な世界観に憧れを持ち、父的な古い田舎に魅力を感じない。すると「椎茸」は、父的、田舎的、食べ物ということになろう。

長谷川さんは論点を三つたてた。

Ⅰ 椎茸が「私」の実家近辺の特産であるらしいこと。

Ⅱ 「椎茸」のイメージと「先生」のイメージとが「私」の心の中で対照的なものであること。

Ⅲ その他の作品における「椎茸」(的なもの)の扱い方

1 では椎茸栽培の歴史を提示し、明治時代は静岡が一位でその後九州や北関東で発展した。特に群馬は大正時代に県をあげて椎茸栽培を奨励した。また、「中」の最後「先生」からの遺書を受け取り、死の床にある「父」を「二三日」保たせてくれと医者に頼むところ(中十八)から、東京から汽車で一晩くらいで行けるところ、そんなに遠くないところが「私」の実家の場所であるところから「群馬」あたりではないかと推察した。

Ⅱ 「椎茸」のイメージと「先生」のイメージ だが「先生」「K」「私」ともに、「精神性」を強調する存在であり、「現実的新体制」(椎茸)とはかけ離れているという報告がなされた。

Ⅲ 芥川龍之介「葱」(T8) キリスト教の中で最後の審判で勝利を得るため現世的欲望は否定される、という話。また、道元『典座教訓』(1237年)を援用し、「先生」「K」「私」は西洋的敗北者?であり、偉そうなことばかり言わず、黙って「椎茸」を食え! というのが結論であった。

Ⅲについては論理の飛躍や結論へ導くまでの強引さが目につく再考の必要性を感じた。

以上

次回は十月十四日(土)。14時。ボードリヤール『象徴交換と死』(片岡氏)です。

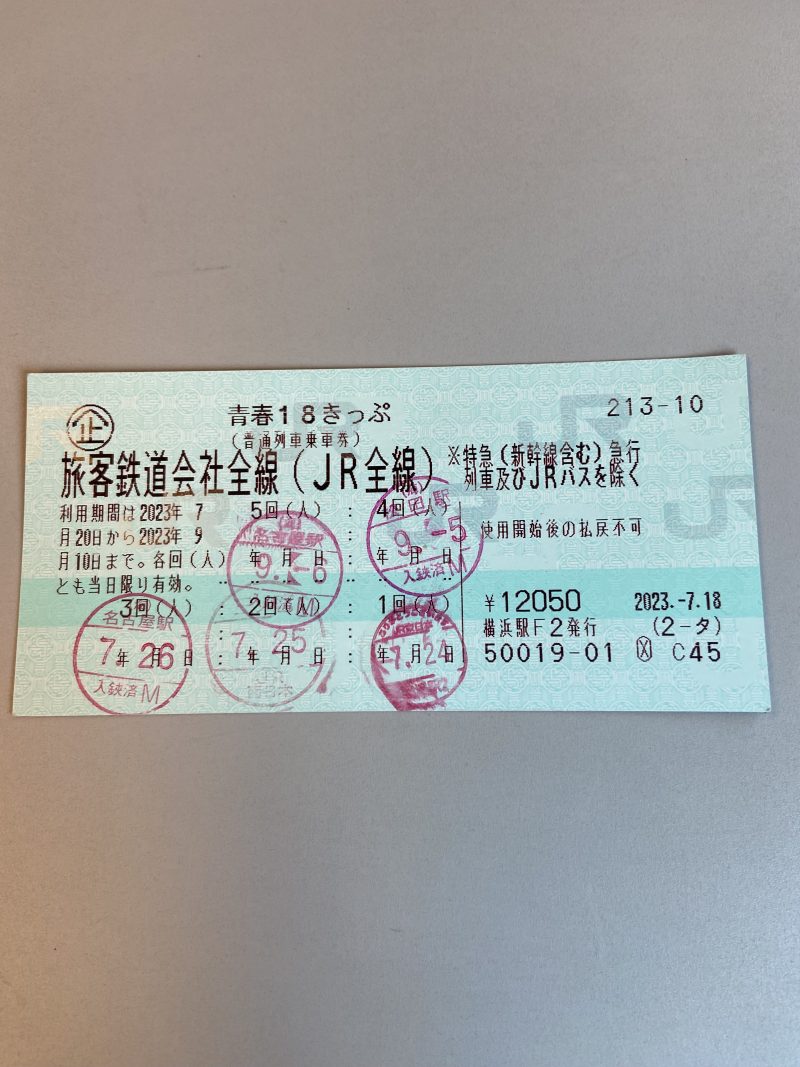

夏目漱石『こころ』読了

いったい何回目だろう? 高校2年の時授業で取り上げられた直後に新潮文庫で読んでから、大学の時に2回くらい、教員になってから何回読んだだろう? もう忘れてしまった。何回読んでも、毎回発見がある。それは、人生の時を重ねるにつれ、今まで理解できなかった、人間であるとか、人の心理であるとかがわかるようになるからだろう。(たとえば高校生に孫の可愛さを熱弁しても意味はないように)。

今回は、「対比」ということを意識させられた回であった。都会/田舎、男/女、その頃(明治20年ごろ)/現在(明治45年ごろ)、昔の東京/今の東京、等々、あげればキリがない。輻輳的かつ構造的な作品だとも強く感じた。なんでこんな複雑なことがきちんとした自分の言葉で書けるのだろう。すごい、の一言。神の手にかかったものとしか思えないくらい、漱石の筆は冴え、心理分析というか心理描写が的確である。昔は分からなかったことが、今回は「ああわかるわかる」と思いながら読み進めた。なぜ、こんなものが書けるのだろう? なぜ、こんなものを書けたのだろう? まさに人間の謎である。

自分に厳しい漱石ではあるが、どこかで温かみのある優しさが漂っている。

やはり、名作とは、時間の流れにその存在意義が耐えられるものを言うのであろう。スマホができようがAIができようが、人間の本質はきっとあまり変わらないものだ。そしてそれを書き残すことは至難の業でもあるが。

明日、もう30年以上続けられている「芥研」がオンラインで開催される。今回のお題は、長谷川さんの「先生とシイタケ」と名付けられた文章だ。よって、そのために今回『こころ』を再読した。

二日サボったら

8月28日〜29日の二日間、信州サ旅にでていた。その間、畑はおやすみ。

そして、30日朝、三日ぶりに畑に行くと、上の写真のようになっていた。

こりゃたまらん、どうしましょう? 漬ける? キュウリの九ちゃんを作る? まだまだ両者とも冷蔵庫の一角を占拠してるの!

ということで、芥研の仲間四人に送ることにした。みなさん、今日は8月31日(野菜の日)。どうか美味しく食べていただければ幸いです。

夏の「サ旅」第二弾

7月の下旬に青春18きっぷを利用し、関西・中京方面への「サ旅」に行ってきました。

8月に入り、暑いは、混んでいるは、畑は毎日行かなければならないは、お盆だは、諸々の理由で、畑に行く以外はひらすら読書をしていました。

お盆も終わり、先週の病院ウィーク(母の付き添い・自身の胃カメラ等)も終わり、そろそろいいだろうということで、今度は車で信州サ旅に行ってまいりました。ガソリンも高いので燃費の良い軽自動車で行こうかと思っていたのですが、キャンピングカーをたまには動かしたほうがいいだろうと最終判断をし、「銀河」で出かけることにしました。(『銀河」は私所有のキャンピングカーの商品名で、(株)オーエムシーの作品です。4年前に購入しました。ハイエースベースのキャンピングカーです。)

朝5時に出発し、東名-外環-関越-一般道を経由し、9時少し前に、草津温泉「大滝の湯」に到着しました。こちらは草津では珍しい日帰り温泉施設です。値段も980円とリーズナブル。JAFの会員証を見せれば一割引です。温泉はもちろん、とても酸性の強い個性的なお湯です。サウナはまあ普通ですが、お湯がいい、ことと、さらに地下に「合わせ湯」というものがあるのが特徴であり、最大の魅力です。合わせ湯とは温度の違う4つの風呂桶があり、それを1分ずつ順番に入っていくもの。体を順化させつつ高温の湯に浸かれるという体に優しい温泉の入り方だそうです。こちらに3時間ほどお邪魔をし、昼食(蕎麦平茸の天ぷら)も済ませ13時頃出発です。小雨が降っていました。気温は24度ほどです。

嬬恋村のキャペツ畑を見ながら上信越道にのり、その後長野道松本方面へ合流し塩尻北ICでおりました。数分で本日のお宿「信州健康ランド」です。こちらは、温浴施設の総合デパートといった感じの施設です。さまざまなお風呂(温度・泉質・ジャグジー等々)・サウナ施設はもちろん、お土産、ゲームコーナー、麻雀、カラオケ、休憩室、幾つものレストラン、等々、中をふらふらしているだけで楽しくなります。ホテルの部屋入室後、軽く飲んで、お風呂へ行きました。アルコールが入っているので、体を清め、さまざまなお湯を楽しむだけに留めます。サウナは明日の朝決めるつもり。夕食をとり、19時には布団につきました。

翌朝、5時サウナ2セット、6時半から朝食(バイキング)、7時半から2セット。9時出発。

中央道を通り、一宮御坂ICで降ります。御坂みちの新道を通って一気に河口湖へ。(旧道を通ると、太宰が井伏の勧めで投宿していた「天下茶屋」があります。「富嶽百景」で有名なところです。今回はパスしました。)

河口湖大橋を越え国道139号線を右折ししばらくすると、今回の最終目的地「桜庵」が見えます。こちらは美容家「たかの友梨」プロデュースというだけあって、細やかな気配りがさりげなくなされており、上品で静かな雰囲気の宿泊もできる温浴施設です。

富士山麓ということでまず水がいい。さらにサウナも、最近塩サウナとバレルサウナが増設され、さらにととのい空間として充実の一途を辿っています。体を清め、38度の炭酸泉にゆっくり浸かります。炭酸はそのまま皮膚から吸収され血管を拡張させる効果があるそうで、心臓に負担のかからないお湯です。ドイツなどでは100年以上前から「心臓の湯」として利用されているそうです。

まずは、「溶岩サウナ」。セルフローリューができます。ここは広くメインサウナという感じです。しばし休憩ののち、塩サウナで汗を吹き出させ、「バレルサウナ」で、さらにもう一絞り。バレルサウナは小さな樽状のサウナで定員四人と小さなものです。しかし、狭まく天井が丸いため、ローリューをするとあっという間に熱気に包まれ、半端でない汗が吹き出ました。しばし「ととのい椅子」にて休憩。

昼食は2階のレストランで「ほうとう」をいただきました。これが具沢山で出汁もいい味で大変美味しいものでした。

それから、東富士五湖道路を通り東名御殿場から横浜町田へ。帰宅、15時30分。

お疲れ様でした。

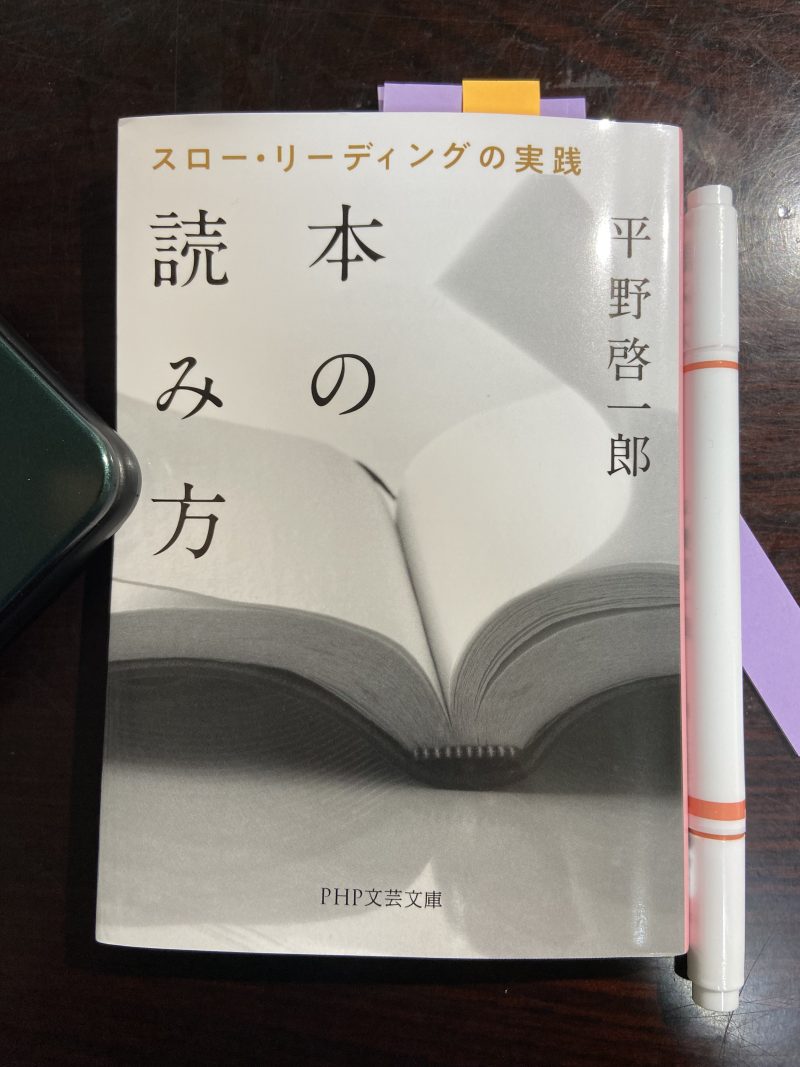

平野啓一郎『本の読み方』スロー・リーディングの実践

前回紹介した『小説の読み方』のが、発展編だとしたら、本作『本の読み方』は初級編にあたる。読む順序(ここに紹介する順序)が逆になってしまった。だからと言って、なんということもない。それぞ素晴らしい読書論になっている。

本作は2006年刊行され、好評により2019年6月に文庫化された書籍である。初版から13年もの時間が経過しているが、ゲラを読んだ段階で確信し著者はさほど手も入れず文庫化したということだ。

さて、本作は平野氏が学生時代から作家としてデビューした以降も、一読書家として書籍に対して取り組んできたさまざまな読書術を惜しげもなく我々に教えてくれる物である。サブタイトルにもあるが、平野氏はまず、昨今の速読に疑問を呈し、徹底的にスロ・リーディングを推奨する。速読は作業だがスロー・リーディングは漫然と読むものに対し質的な差がつくものだという。

・量から質へ 速読家の知識は栄養ではなく単なる脂肪である ・小説はスロー・リーディングできない ・辞書を引く癖を付ける ・作者の意図は必ずある ・すぐ前のページに戻って確認する ・より「先に」ではなく、より「奥に」 ・傍線や記号をつける

そして「再読」にこそ価値がある!

さらに実践編として、夏目漱石『こころ』、森鴎外「高瀬舟」、カフカ「橋」、三島由紀夫『金閣寺』等々の作品の一部の読解を通して、その作品の奥へ奥へと誓いを深めていく手立てを自分の身にできるよう、導いてくれる。

平野啓一郎は若くして芥川賞を受賞し、次々と問題作・話題作を発表する優れた作家である。しかし、彼はどうやら天才ではないようだ。作品を深く理解するために何度も読み返し、辞書を弾き、立ち止まり、考え、という作業をひたすら繰り返すことによって、作家的内的財産を広く深く自分の栄養としてきた人である。また、書く方でも、原稿用紙換算で1日に4・5枚書けば、今日はよく仕事をした、と感じられるようなペースで進めているとのことだ。そこには、ただ長い長い思索があることは間違いない。

胃カメラ

昨年7月上旬、大阪在住の友人に会いに大阪へ行った。冷房のギンギンに効いている新幹線に乗って。千葉の友人も別の新幹線だが、一緒に合流した。大阪の友人は我々を歓待するため、東京との文化の違いを明確化すること、大阪の名所を見せたいとの気持ちで我々を精一杯案内してくれた。ちなみに彼の体はとてつもなく頑強である。

季節は夏である。気温は35度越え。その中、歩き、空調、35度、冷房、びしょびしょのTシャツ、冷え冷えの空間、と、案内してくれた清水君には大変申し訳ない言い方になるが、「連れ回された」のである。

で、結局、横浜の自宅へ帰宅後、黒い物を嘔吐し、黒い便を肛門から排出し続け、救急搬送で入院した。食道・胃に酷い潰瘍ができ血を吹いていた。一週間入院した。その後、暑さ・汗、その後の冷えが怖くなり今に至っている。

その後の一年検診のため、本日、胃カメラを飲んできた。大体大腸内視鏡も年一で入れている。ポリープが多い。

年寄りは、色々と、検査しなくてはいけないことが多い。

ちなみに、結果は良好。また、一年後とのこと。