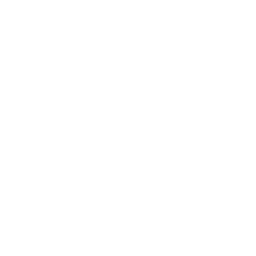

平野啓一郎『小説の読み方』読了

フランス心理文学読解シリーズを少しおやすみし、今回は平野啓一郎『小説の読み方』である。小説の読み方は、人によって、時代によって、性別によって、置かれる立場によって、それぞれ自由であることが保証される。

しかし作者が魂をかけ紡ぎ出した物語の真の意図を理解できなければ、作者に寄り添うことはできず、自分本位な誤読に陥る可能性もある(誤読も自由の範囲にせよ)。そういった陥穽に陥ることなきよう、我々はただ漫然と小説を読むのではなく、しっかりと意識的に読書術を磨かなければならない。

平野氏は、優れた読書家というだけでなく、実作家として、小説を書くことの意味から、そこに込められた作者の意図・願いなどを取りこぼさず読み込めるよう、さまざまな方法論を駆使しつつ、実際の作品をモデルにして、我々にその「コツ」をそっと紹介してくれる。

それは、ポールオースターだったり、ドフトエフスキーであったり、綿谷りさであったりもする。しかし、そこにあるのは作品論ではなく、常に小説読みの我々読者に優しく寄り添ってくれてる読書家からのアドバイスなのだ。

ちなみに、本作は『本の読み方』の姉妹編として書かれた。順序が逆になったが、近々こちらも読み合わせたい。

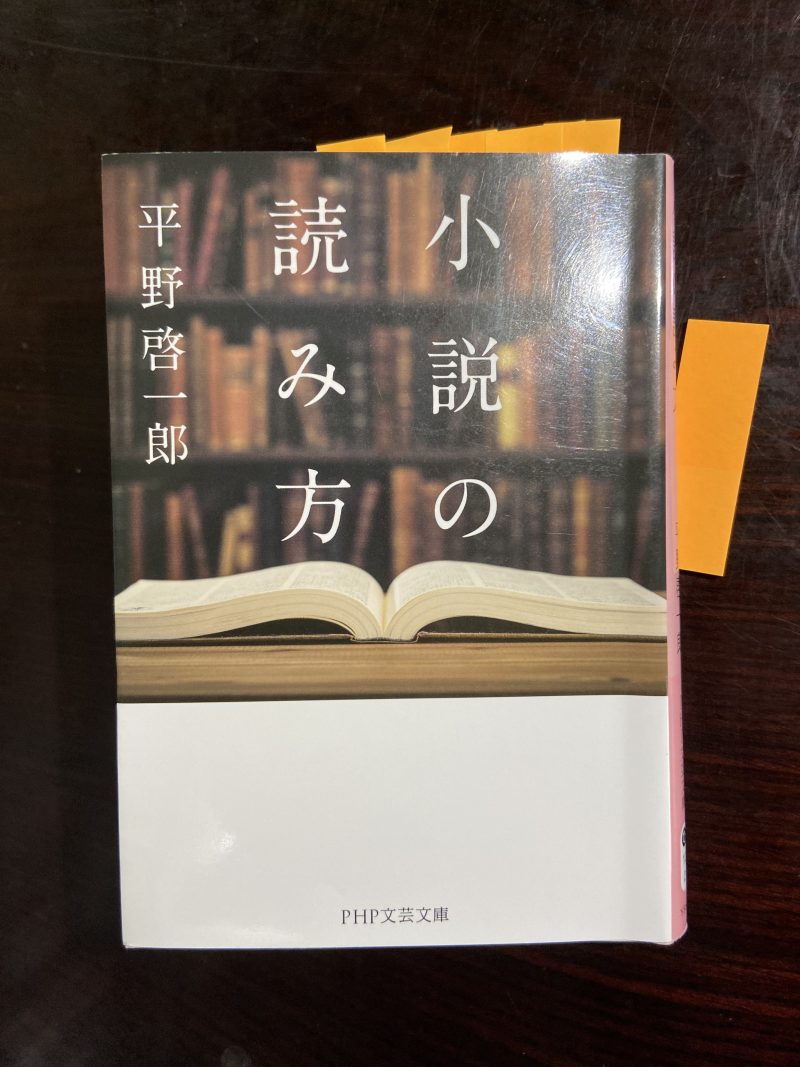

内館牧子『終わった人』読了

本日は昨年の8月心筋梗塞で入院し、ステントを入れた87歳になる母の検診日であった。1年ぶりの心臓検査。造影剤のようなものを入れ、平常時の心臓の様子をRIでみる。その後、薬剤を投入し軽い運動をした状態に人工的にし、また同じようにRIで心臓を見て、差を比較し、現在の状況を判断する、というものだ。医師の診断は二週間後である。それに「いくら君」は付き添った。

朝自宅を8時に出発し(連ドラ見ず)、待ち/検査/待ち/🍙/待ち/検査/お会計と、終わったのは14時。待っている間ずっと、この本を読んでいた。最近のフランス文学研究の合間にちょっとずつ読んでいたのだが、本日一気に最終盤へ雪崩れ込んだ。

読み始めは、少し馬鹿にしていたが(ごめんなさい)、さすが凄腕脚本家、一気に読まされました。すごい牽引力!自分自身の今の境遇とも重ねながら、時には涙し、汗拭きタオルで鼻をかみながら読むこととなった。

主人公「田代壮介」の一人称語りの小説である。田代は岩手県出身。名門高校を卒業し東大法学部へ。そして大手銀行に就職。順調に出世街道を歩むも、40代で子会社へ出向。プライド高きエリートには不本意な形で社会から一度63歳で退く形に。

カルチャースクールへ通い、ジムへ通いっても、プライド高き男は満足できず、社会に(会社組織に)戻りたいと、悩み苦しむ。ある時、ジムの仲間鈴木から彼の経営する IT企業に顧問として迎えられる。数ヶ月満足いくポジションをすごすも、社長鈴木は39歳という若さで動脈乖離のため死去す。そして、東大卒・大手銀行出身の「田代」に社長職への就任を懇願され、彼は迷いながらもその提案を受けることにする。

会社は堅実な経営をし順調であったが、ソフト開発を受注し、納品までしたミヤンマーの会社が突然倒産し、三億円が入金されず、経営不振に陥り、数ヶ月で倒産。。家庭もうまくいかなくなる。しかし、家族との様々な葛藤を経、母と共に故郷岩手県盛岡で別居生活をすることになる。

本作は地方新聞8社に連載された新聞小説で、2015年9月に発表され、2018年に文庫化された、65歳前後のサラリーマン必読の書!

ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』読了

「いくら君」は1980年(昭和55年)に一浪の末大学に入学した。文学部文学科日本文学専攻である。

思いっきり日本の文学作品を読み込むぞ! と気合が入っていた4月、文学部の学生が基本的必修の講座として「文学概論」といういう授業があった。担当は、永藤某で唐木順三の弟子を自認していた。当時、まだ30代の若手である。

その先生の最初の授業で「君たちが読むべき本」としてあげたのが、『クレーヴの奥方』と『碧眼録』(岩波文庫)であった。なぜ彼がその時、これらの本を若い学生たちに紹介したのか、その理由は忘れてしまった。が、「いくら君」の記憶に強く刻まれたことは間違いない。しかし、例に漏れず、購入するにはしたが(そして多分読み出そうとしたが)結局その時は読み通せなかった。

で、この度、三島→ラディゲ『ドルジェル伯の舞踏会』→『肉体の悪魔』、そしてようやく『クレーヴの奥方』に辿り着いた。

『ドルジェル伯の舞踏会』は1924(大正13)年、作者ラディゲの死の翌年に発表された。そしてラディゲは『ドルジェル伯』を書くにあたり、フランス心理小説、恋愛文学の始祖『クレーヴの奥方』(1678)に学んだことを明らかにしている。随所に参考にした痕跡が散見される。

『クレーヴの奥方』は完全に古典である。日本で言えば江戸時代ですよ。フランスでは当時、小説(ロマン)はたくさん書かれていたが、近代文学として残る作品としては、この『クレーヴの奥方』の右に出るものはないそうだ。みな、騎士道物語であったり、パターン化された恋愛もので、人間の苦悩を描き切った古典的小説は『クレーヴの奥方』をもって嚆矢とするのが常識らしい。

さて『クレーヴの奥方』である。舞台はフランス17世紀王朝時代の宮廷である。宮廷デヴューしたてのシャトラール姫(16歳)の美しさに多くの宮廷人たちは恋をするが多くのライヴァルを蹴落とし「クレーヴ殿」が彼女との結婚を手に入れることになる。しかし、クレーヴ殿は妻が恋人を見る目をもって自身を見てくれないことに不安を持つ。貞淑な妻ではあるが、私に恋をしていない。そう苦悩する「クレーヴ殿」である。奥方も彼に尊敬と信頼の心を持ちはするが、恋愛対象として見ることはどうしてもできない。

そんな不安定な状況の中、恋多き男「ヌムール公」が奥方に恋をし、その情熱的な恋情により言葉にせぬとも、奥方にその気持ちは伝わる。奥方も「ヌムール公」への恋心を持つが、それを自身に認めたり、公に伝えることは、クレーヴ殿を裏切ることになるゆえ、心の底に押し殺す。しかし、ヌムール公は自分の恋心に誠実に行動しする。それがクレーヴ夫妻をとてつもなく苦しめる。妻の不貞を信じた殿は嫉妬で病に陥り亡くなってしまうが、とうとう最後に奥方は「ヌムール公」の申し入れを拒み、自分の心を通し貞淑を守り、短い人生を終える。そこに描かれる心理劇は凄まじい。「嫉妬」の恐ろしさ、破壊力を浮き彫りにする。

最初の、小説の舞台・人間関係など、状況を読者に納得される描写の部分は多少かったるかったが、ヌムール公の押しと奥方の逃げの構造始まると、読者を最後まで一気に引き寄せる牽引力がある。傑作だ。面白い。

しかし、こんな恋をしていたらやはり、心臓というか、神経がもたず、人は死ぬであろう。恋に殉死? うーむ。もう老人の「いくら君」には味付けが濃すぎるかもしれない。

地這いキュウリ絶好調!

5月1日に購入し植えたキュウリは、ほぼほぼ終了しました。

ですが、6月26日にポットまきし、7月13日に植え付けした、地這いキュウリが絶好調になってきました。

ジャガイモの後作です。

6月19日(桜桃忌!)にジャガイモ堀りをし、その後、残渣と米糠、そしてカルスNC-R(土壌改良剤)を漉き込み放置しておきました。今なら三週間ほでどで有機物は分解され、いい土になっています。そこにキュウリの苗を植えつきました。最近、ようやくキュウリが取れるようになってきました。本日は大漁です。

夏の草刈り

最近、暑いし、ちょこザップの時間も工面せねばならないし、ということで、収穫するのみで、草取り・草刈りをサボっていた。今日は、妻も一緒に行ってくれるというので、収穫等は彼女に任せ、私は2時間ひたすら草刈りに専念した。毎日朝から暑いね。Tシャツがびしょ濡れになった。しかし、多少はさっぱりした。めでたい。

ラディゲ『肉体の悪魔』読了

前回に続いて、ラディゲ。処女作『肉体の悪魔』。訳者新庄嘉章の「あとがき」によると、『肉体の悪魔』はレイモン・ラディゲが、十六歳から十八歳の間に書かれたものとされている。本作が処女小説だというのであるから衝撃である。周知の通り、ラディゲは一九二三年、二十歳の時に亡くなっている。早熟の天才と言って誰も異論を挟む余地はないだろう。

場面はフランス・パリ、およびその近郊の自然大き場所。主人公たちはマルヌ川のほとりのF・・・町に住んでいる。主人公は高校生(途中で中退)の「僕」(15歳〜16歳)と、知り合って間も無く結婚する「マルト」(19歳〜20歳)である。彼らは愛し合い、第一次世界大戦に出征中の夫ジャックがいないのをいいことに、逢瀬を繰り返し愛を極限まで深めていく。

ただの世間から祝福される愛ではない。手垢まみれのこんな言葉を使うのも不愉快だが、いわば「不倫」である。順調に親や友人が代表する「世間」と握手しながら愛を深めていくものとは異なる。「僕」は「マルト」を愛せば愛すほど、もちろんこれには、精神的意味だけでなく、肉体的な快楽も含まれている、出征中の夫を意識せざるを得ず、「マルト」はマルトで、世間から認められている夫との関係を完全に断ち切ることもできず、休暇で帰ってくる夫を受け入れる、つまり、二人を宥めるために多くの嘘をつかざるを得ない。嘘を知る「僕」は「マルト」を嫉妬の力で激情的に責め、なじり、すぐさま嫌われる恐怖から、自分の態度や暴言を反省し、愛の証明を懇願し、また接吻から…。その繰り返し。ただただ苦しく、自分を縛り、彼女を縛り、誰にも認められない、二人だけの、危険なガラス細工の愛に溺れていく。

『肉体の悪魔』は『ドルジェル伯の舞踏会』と違い、一人称小説である。厳密に考えれば、一人称小説は主人公「僕」以外の登場人物の内面はわからないはずである。よって、自分以外の心理を描く場合、セリフにするか、主人公の推量にするしかないはずだ。しかし、ここでの「僕」は自分の内面だけでなく、断定の形で「マルト」はじめ、他の登場人物の心理も細やかに分析する。その筆が非常に冷静で、青年期にありがちの自己陶酔的な甘えはない。冷静で合理的。不合理なエゴイズムに見える「僕」や「マルト」の突飛な言動をも自然に我々読者に納得させてしまう力がある。

さらに、時に挟まれる箴言。

「子供はなにかと口実を考えるものだ。いつも両親の前で言い訳をさせられているので、必然的に嘘を着くようになるのだ」

まさに。首肯す。

過去にこんな厳しい愛の淵に陥りかけたことがあったような気がする。それは純粋であればあるほど困難で厳しく切ない。そして、その場を取り繕うために、「嘘」をつく。そしてその嘘が自分の純粋性を侵すことになる。嫉妬を呼び込む。罵倒する。それが、性愛の妙薬にもなることを途中で覚えてしまう。なんという無限地獄!

素晴らしい作品である。

次回は、ラファイエット夫人『クレーブの奥方』。

ラディゲ『ドルジェル伯の舞踏会』読了

《最も純潔ではない小説と同じくらいに淫らな貞潔な恋愛小説》

先ほど、ラディゲ『ドルジェル伯の舞踏会』を読了した。古い文庫本だ。奥付けを見ると、「昭和54年2月25日 三十一刷」とある(新刊で買った確かな記憶がある)。あらまあ、浪人中だ。今から、44年前!? ということは、三島と出会う前にこの作品を購入しており、読み出してすぐさま放り、なおかつその後44年も開かれることがなかった本ということになる。

やはり、本当の出会いとはものすごいものがあると、再確認する。「いくら君」が三島に熱狂して以来、ラディゲの名は「三島が書いた評論」や「三島を描いた評論」などに散見せられ、特に三島が彼のことをひどく愛していたこと、作品を高く評価していたこと、20歳で夭折したことへの憧憬などが繰り返し述べられている。よって、「いくら君」は当然、この作品を読もうと努力したに違いないのだが、20歳の頃は読めなかった。そしてほったらかしに(常に意識の底にはラディゲがあったにせよ)、今日に至ったというわけだ。

なぜ、読めなかったのか? 今読んでみて、その理由がよくわかる。本作は〈三人称視点〉の作品で登場人物の内面に「語り手」が自由に出入りできる。そして、登場人物誰にでも平等だ。特別の誰か(例えば主人公)に語り手の心理分析が偏ることはない。結果、よくよく目を凝らして追わないと、この「彼」は誰なのか。3行先の「かれ」とは違うのか、混乱してしまう。よって、当時の根気のない、若い、愚かな「いくら君」には歯が立たなかったのだろう。(三島は15歳の時にラディゲを愛読していたそうだ)

ドルジェル伯夫人「マオ」は、夫の友人である「フランソワ・ド・セリューズ」と恋をする。しかし、貞淑で常識的な彼らは自分の内面になかなか気づくことなく、静かに思いを育てていく。決して、互いに相手の気持ちを確認したい、などという欲望を持たない。あるいは、持たないよう、自己を押さえつける。その恋が始まり、さまざまな人物・エピソードを通して膨れ上がる恋心、そして自分を罰せようとする、倫理観の狭間で苦しむ二人。そして最後に「舞踏会」があり・・。

文庫解説には「作中人物の抵抗のある、硬い心理の図表が、幾何学の線のように、美しく後づけられている」とある。そう、「語り手」が〈神の視点〉で、登場人物の内面を明瞭かつ分析的に描く。作者のとてつもない力量の高さ・明敏さが感じられる。一方で、一人称視点の作品とは違い、読者を物語に没入させる力が欠ける点、あるいは人工的な感じがする、というような批判も出てこよう。

それにしても、こんなにも易々と登場人物の心理描写を明晰に行うことへの敬意と憧憬は残る。

さて、とすると次は、『クレーヴの奥方』かな。

平野啓一郎『「カッコいい」とは何か』

タイトルだけ見れば、エラく軽薄に感じるかもしれない。しかし、筆者は、語源を探索し、戦後の日本に於けるジャズやロックの受容とともに、それがどのように爆発的に流行ったのかを検証するところから始める。

そして、「しびれる」という体感を起点に、「ドラクロワ=ボードレール的な体感主義」や「経験する自己/物語る自己」といったキーワードを提示し理解を深める。あるいは、モード・ロック/ジャズ・ダンディズム等ざまざまな領域に踏み込みつつ、さまざまな角度から丁寧に論考を深める。

特に私にとって、ロマン主義以降のフランス文学に関する論述がとても参考になった。

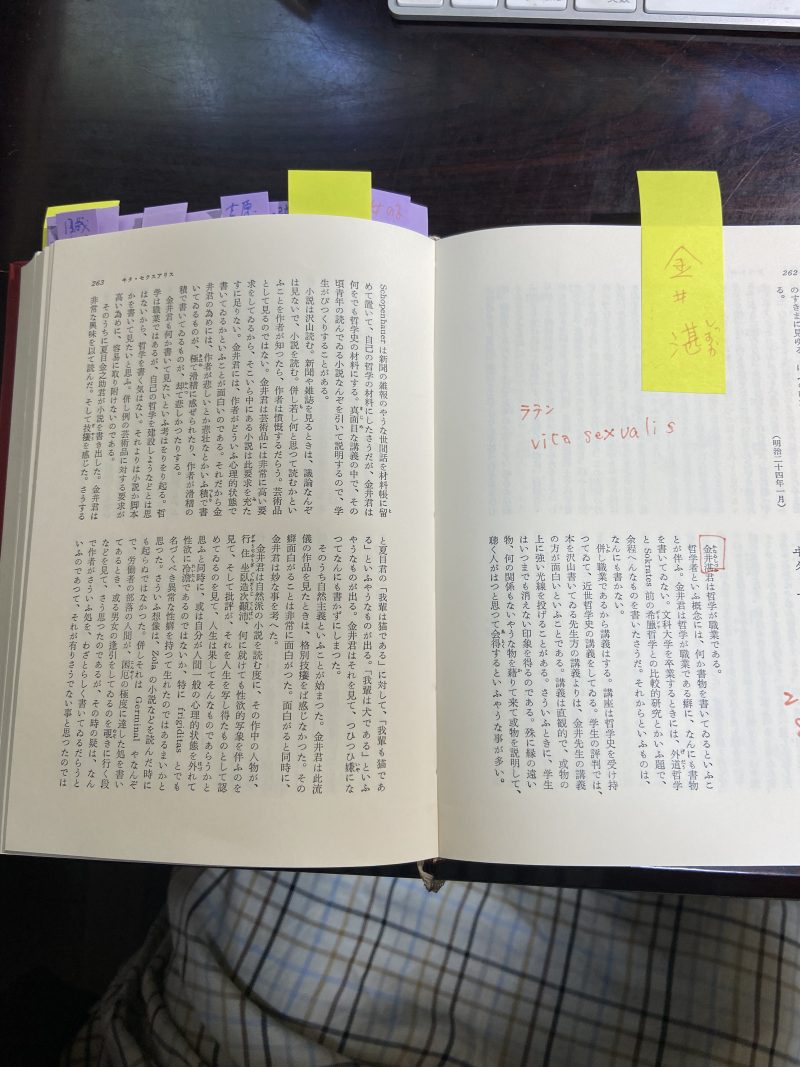

森鴎外「ヰタ・セックスアリス」読了

最近の読書。平野啓一郎『三島由紀夫論』→三島由紀夫『仮面の告白』→森鷗外「ヰタ・セックスアリス」と流れてきております。というわけで、本日「ヰタ・セックスアリス」読了。中学生の時以来2度目だが、あの時はあまりよくわからなかった。着物の女の子が端折って主人公の前に飛び降りるところくらいしか覚えていなかった。

今回は、なるほど、と頷きながら、鷗外の冷静で知的な文章を堪能しながら、楽しく読めた。やはり、鷗外の言葉は独特でいい。これを書いたとき鷗外47歳。すでに名を成し遂げた後の仕事であった。

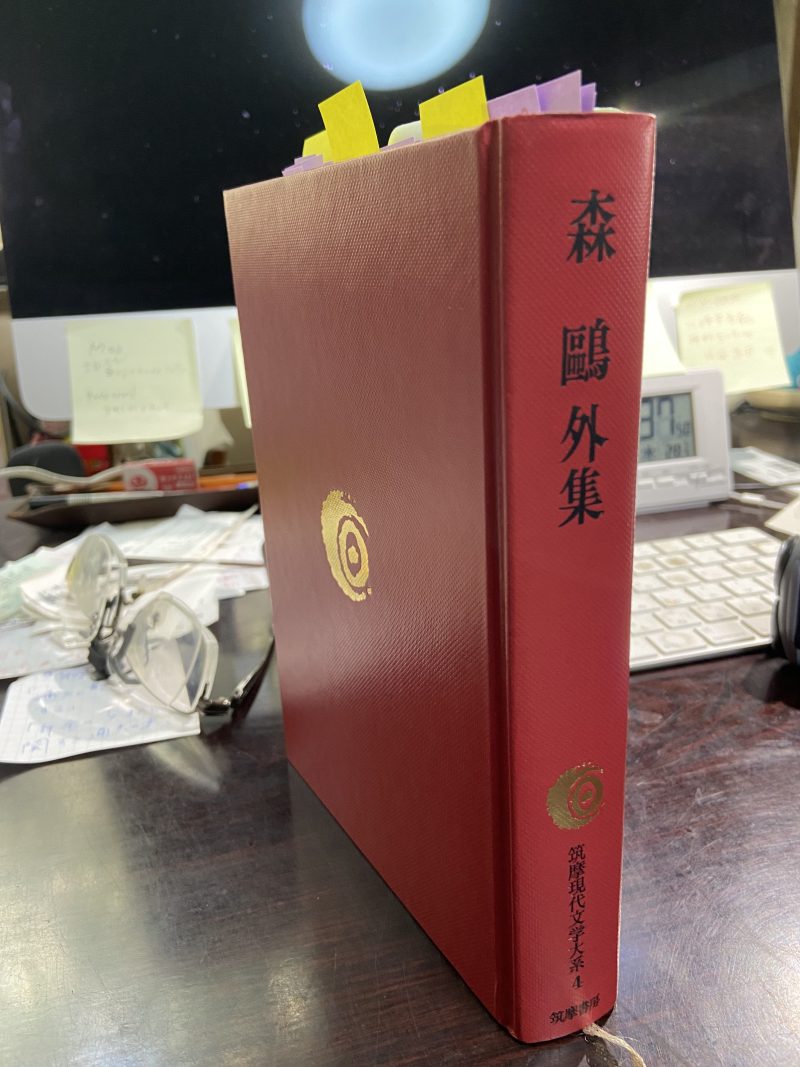

ちなみに「筑摩現代文学体系」4巻(森鷗外」から読んだのだが、この全集には少し思い出がある。

私は24歳の時、神奈川県の採用試験に合格し、国語科教員として採用された。(ちなみに、同期には「俵万智」さんがいる)

昔は、いい加減というか、おおらかというか、。職員室に、さまざまな営業マンが平気で出入りしていた。本の営業もあった。さまざまな全集をカタログで誘い、教員の衒奇を刺激するのである。国語の先生なら、日国くらい持っていなきゃ! 日本国語大辞典のことである。

まだ若いというかガキの私は簡単に甘言の餌食になった。毎月5000円で、筑摩の現代文学全集が揃います。国語の先生なら、これくらい持っていなきゃ!はい、買います! ということで2・3年、毎月5000円引き落とされていたような気があする。

人参再挑戦

毎年、冬の人参は、7月前半にまく。今年は7月10日に蒔いた。当初は芽もでて順調だったが、その後降雨なしの真夏日が長く続いた。毎日毎晩水をやったがダメだった。若い人参の芽は雑草に駆逐された。今年は諦めた。が、8月になって雨が降るようになった。台風の影響も大である。畑が湿っている。今がチャンスだと考え、今朝、急遽種を蒔いた。

前回は普通のタネだったが、今回巻いたものはペレットタイプの「向陽2号」である。種に何かがコーティングされている。水持ちがよく、発芽率が高いそうだ。問題は値が張る。しかし、この際、そんなことも言っていられない。というわけで。種をまき、籾殻をまぶし、不織布をかけた。人参は発芽が命。それまで水分を切らさない。これが肝である。

今回はうまくいきますように!