大阪ツアー

3/16〜17と,一泊二日で大阪に行ってきました。相棒は師匠トーイちゃん。

朝7時秦野中井ICから雨中出発も,イカレタおじさんたちには何ら影響なし。最近の定番は,2時間走って浜松SA天神屋で「しぞーかおでん」をいただくこと。好きな具材をさらに盛り付けレジで精算。店内で熱々にかぶりつくのが至福の時間です。

気を取り直して,名古屋・京都を超え一気に大阪へ突入。師匠トーイちゃんはご子息が立命館だった関係で京都は大の得意。しかし,よもやそこまで。大阪はからっきしダメと来てる。ナビとGoogleマップを駆使して付近を2周してからようやく,本日お世話になる「大東洋」の提携駐車場へイン。24時間最大で1500円というから,梅田そばにしてはリーズナブル。

しとしと雨を避けアーケード散策中に見つけた寿司屋に飛び込む。ランチ1000円美味かった!

地下鉄御堂筋線梅田駅から心斎橋へ。アーケードの途中に,ありましたありました,今ツアーのメインサウナ「DESSE」です。サウナシャラン高位にランクインしている最近開業のサウナです。ビルの4回ワンフロアーすべてが温浴施設。内容は今風の若者向きサウナ。品川サウナや,赤坂ザ・サウナと同じような,洗練された感じの今風施設でした。限られた空間に7つもの様々なサウナがあり,すべて網羅せねばという使命感でなんだか落ち着かない。初陣だしこんなものか。

3時半に卒湯し,またまた御堂筋線で今度は天王寺で下車。阿倍野を通過し(ノーパン喫茶発祥の地とも言われる「阿倍野スキャンダル」という単語は脳髄に深く掘り込まねているため少々感慨に耽る),高層マンション群を横切ると,そこは全くの別世界「飛田新地」にぶち当たります。その地の詳細は割愛。興味ある殿方は調べて見てください。令和の日本とは思えない光景が待っています。いくら君は緊張で足早になるところ,トーイちゃんは余裕で手を振ったりしてる。アニョハセヨなんて言いながら。全くもう。

阪神高速14号松原線の高架をくぐり右折し,飛田本通り商店街のアーケードを歩く。圧の強いとても一見さんには入れない空気の街を抜け,大和路線高架をくぐると安心のジャンジャン横丁へ。ここは日常の延長にある大阪の下町です。

大阪へ来たなら串カツでしょ,ということで,「八重勝」へ入店。串カツ屋なら付近たくさんあるのだが,なぜかここだけ大繁殖している。20分ほど並んでようやく入店。目の前で店員さんが次から次へとオーダーが入ったものを油の鍋に放り込んでいる。串カツ・どて焼き・牡蠣串・卵等々が熱々の衣に包まれ目の前に並ぶ。テンション爆上がりでんがな。当然,ソースは2度付け禁止でっせ! 7本いただき,ご馳走様。美味かった!まいど!

新世界から通天閣に昇りビリケンさんに挨拶。夜の新世界から西成地区は異様なオーラを放っているのでした。

動物園駅から梅田,そして本日のお宿でもあるサウナ&スパ大東洋へ。トーイちゃんは遅くまでお風呂にはいっていたようですが,いくら君はそのまま就寝。お風呂は朝遠井割り切る。

翌日17日,8時発。一気に高速道路を直走り,13時に「サウナしきじ」に到着。こちらは大昔からの老舗サウナ。安定感と水は東洋一やで。」

帰り,富士川SAで富士宮焼きそばをいただき帰路へ。

二日間の走行距離は900km。お疲れ様でした。

プラトン『国家』読了

2025.2.28~3.12 上下巻。1000頁。約2週間。長かった😮💨

アメリカの大学生が「読むべき本ベストテン」みたいな記事の筆頭が、プラトン「国家」だった。(ちなみ、にダーウィン「種の起源」、カント「純粋理性批判」等の名も上がっていた)。そこで昔からプラトンには興味があり、今回思い切って読んでみることにした。

まず、本書はギリシャ哲学の、いや哲学の起源といっても過言ではない。内容・質量から言っても圧巻である。書かれたのはBC370年頃。プラトン50ー60歳頃とされる。表現形態としては、当時の定番である対話編である。ここではプラトンの師匠ソクラテスがポレマルコス・トラシュマコス・グラウコンたちとの対話から様々な哲学的論考を深めていく、という形式になっている。

ここで扱われている哲学的テーマは如何なるものか? それは・・・。誤解を恐れずに言おう。ありとあらゆることである、と。『国家』というタイトルからもわかるように、「理想国家」について語られるわけだが、そのベースになるのは「正義ー不正義」、「善ー不善」といった人間の魂のあり方が根本問題として随所に手を替え品を替え散りばめられる。そこから「初等教育論」「中等教育論」「家族の在り方」「国家の守護者(政治家)の在り方」「哲学者」「音楽・文藝・体育教育論」等々、人が社会で生きていく上で考えなければならないありとあらゆる問題が取り上げられ、それについてソクラテスの見解が語られる。現代においては違和感を感じる点や、ナチスや全体主義者たちが利用したことにより、本書が毀誉褒貶の波に揉まれた経緯もあるようだが、現代においても、あるいは人間が持ち続ける課題としての問題が網羅的に提示され、示唆に及ぶ点多数極まりない。

当然だが一読して全てがわかるようなものではない。何度も繰り返し読む必要がある本であるし、またその価値もある名著であると思われる。

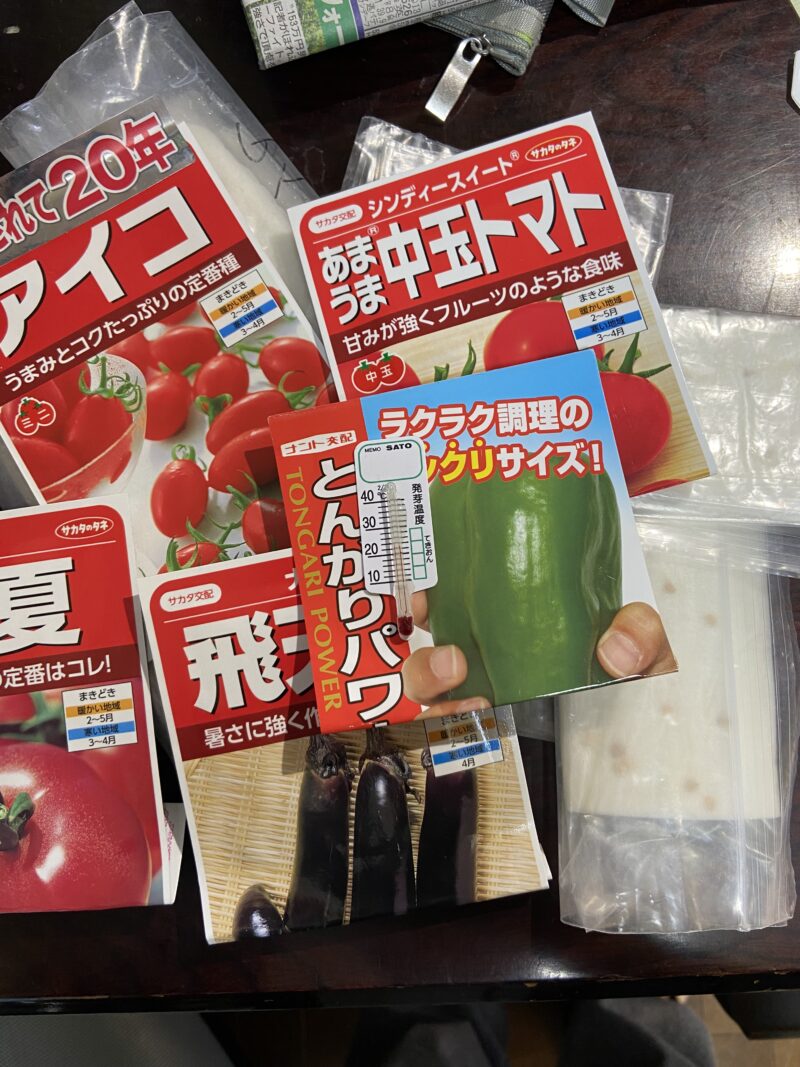

ミニトマト等播種及び発芽

2月14日に夏野菜(ミニトマト・中玉トマト・大玉トマト・ナス・ピーマン)の種たちを放卵し始めました。湿らしたキッチンペーパーに種を置き、ビニール袋に入れ24時間肌身離さずに人肌で温めることです。彼らの発芽温度は25度〜30度とあります。放卵している状態でだいたい25度くらいを示していました。結果、五日でポットに巻き直しました(播種日は19日)。その後トマト類は二日で発芽しましたが、ナス・ピーマンはいまだ反応がありません。ナスの方がより高温をこと無とともに時間がかかるようです。もしかしたらしっぱしたのかもしれませんが。

ニーチェ『道徳の系譜』読了

前回の『善悪の彼岸』に引き続きニーチェ『道徳の系譜』(1887)である。ニーチェの大著『ツァラツストラかく語りき』はあまりに文学的なため,ニーチェの思想が誤って伝わるという心配から彼は『善悪の彼岸』を書いたが,それも箴言が多く一般に理解されない心配があり,それを補佐するために本書は書かれたという。

いわば,彼の中期の思想をもっもとわかりやすい散文で書いたものである。

第一論文はいわゆる「善悪」という従来の道徳的価値判断の起源を暴き出すことが中心問題であって,この勿体らしい判断方式の正体は,キリスト教的な奴隷人間の恨みっぽく悪賢い「ルサンチマン」の精神から生まれた奇形児で,その本質から言えば,古代的な貴族人間に対する一つの反抗運動であり,貴族的価値判断の支配に対する大規模な暴動に他ならない。(解説より)

第二論文は「良心の心理学」を提示する。良心とは「内なる神の声」などではない。「良心」の創始者は却って,外に向かって放出することがもはやできなくなった後,逆転して内に向かう「残忍性の本能」である。(解説より)

第三論文は「禁欲者の心理学」である。「禁欲主義的理想」(僧職的理想)の巨魁な力はどこに由来するか。「禁欲主義的理想は何にもまして「有害な理想」である。(解説より)

我々の内面に巣食う,自己呵責の由来を明らかにして,2000年間我々人間を苦しめていたものからの解放をたからかに歌い上げる。これがニーチェのやりたかったことなのだろう。

それがある時は壮大な詩的言語によって,あるいは散りばめられた箴言によって,そして本書のように散文によって。彼によればプラトンもカントもけっちよんけっちょんだ。とにかく,現在のベースとなった常識をぶち壊す。

いずれにせよ,頑丈な鎖に縛り付けられた当時の人々(それは2020年台の現代においても同様である)の心をこじ開けることは難しかったであろう。彼の理解者は少なく,貶めようとする勢力にたいそう辛い思いをしたに違いない。

「人間は何らかの仕方で,少なくとも心理的には,さながら檻の中に閉じ込められた動物か何かのように,理由も目的もわからずに,自己自身によって苦しめられている」(第三論文20)

「より善くする」とは「飼い慣らす」とか,「弱くする」とか,「沮喪させる」とか,「柔弱にする」とか,「去勢する」というほどの意味だ。(第三論文21)

全くもって共感する。その通りだ。この世は巨悪に塗れて,我々は内面から苦しんでいる。圧政によって苦しめられているのではない。自らの心に「善」とか「道徳」といった形で,苦しみの根源が埋め込められている。いわばOSに組み込まれているのだ。だからシステムを再構築しなければならない。

でもね。それはたいそう疲れることであろう。大風に向かって歩き続けることなのだから。彼は「強くあれ!」と我々を煽る。畜群と言って罵り,我々のうちならプライドを刺激しょうとする。

でもやはり,耳を塞いで下を向き,畜群として生きていかざるを得ないのだろうな。強くないから。悲しい? 老人だから?

門井慶喜『信長,鉄砲で君臨する』読了

珍しく、時代物のエンタメ。

現在、朝日新聞にて、北村透谷の奥様を主人公にした小説「夫を亡くして」を連載中の門井慶喜氏であるが、いくら君は毎日楽しく拝読している。門井氏の作品は過去に二篇読んでいた。『家康、江戸を作る』と『銀河鉄道の父』(直木賞)出る。家康を読み出した最初、少し驚いた。そしてちょびっとバカにしながら読んだ。改行の多さ、描写の淡白さ、そして内言の表現方法。こりゃ、なんだよね、読みやすいけれど、相当薄っぺらいね。って感じ。でも違った。少ない言葉の中に万巻の意味が込められている。その一言を選ぶために大変な時間的集積が必要であったはずだ。読み進めながら、小説世界に引き込まれ、門井氏の構成の妙、描写の端的さ、そして取材力の高さに完全に圧倒された。「家康で直木賞を落とした時、おや?と思ったものだ。まあ、次回作「賢治」でとったわけだが、いくら君個人としては、家康の方が面白かった。」

さて、今回は信長である。が、さすが門井氏、視点が他の作家とは違う。

鉄砲伝来から改造、量産、効率的利用、時代を変えた力、を軸に物語は展開する。信長の天下取りストーリーの柱ではない。

鉄砲伝来を中心に据えた種子島氏の物語(第1章 鉄砲が伝わる)、

根来寺での量産と若き信長の物語(第2章 鉄砲で殺す)、

火薬の材料硝石を抑えた大阪商人の物語(第3章 鉄砲で儲ける)、

鉄砲で世を落とす信長と安土城の天守にまつわる物語(第4章 鉄砲で建てる)、

時代の先端から脱落した信長の最期(第5章 鉄砲で死ぬ)

という構成である。

鉄砲伝来、普及、利用から、戦い方が変わるとともに、考え方も変わる。武士が名乗りを上げ「我こそは〜」などとやってから一騎打ちをする戦いから、武士ではない無名の足軽が鉄砲兵として、誰が誰を殺したかわからない形で戦争が進む、といういわば近代戦への移行。これこそが信長が行ったことであった。近代の始まり、である。それは個人が個人としての尊厳を失い、一つの部品になっていく過程といってもいいだろう。第4章で安土城天守建設における「鶴治」たち職人の反乱はまさに、権威あるものから庶民の時代への移行を示すとともに、「名誉ある死」から「十把一絡げの死」へ移行する示唆であった。

さっぱりしていて、ぐんぐん読める。ページをくる手が止まらない。それでいて、発見があり、最後は大いに唸らさられる。素晴らしい小説である。

いくら君は、十代の頃より純文学こそ価値のあるもので、いわゆる大衆文学は方法的探究を目指さない、単なる慰めの二流物という認識でいる。いまだにその病から抜き出せてはいない。純文学が上、大衆文学は下。でも、最新の芥川賞受賞作を読み進めることができなかった。その作品は若さに反して衒学趣味を散らばせたゲーテの話であるのだが、どうにもいくら君には文体がダメだという認識に支配され読み進めることが時間の無駄のような気がして放ってしまった。それは老人いくら君の若さへの嫉妬なのかもしれない。あるいは時代遅れの老人が流行りに乗れないだけの話なのかもしれない。

でも、と、思うのである。

いい小説という括りで読みば、選べば、純文学・大衆文学などというジャンル分けは意味をなさないのではないか。そんな区分けこそがペダンティックでエリート主義的な、まさに我らが唾棄するべき物なのではないか。と。

読み手としての力を磨くことも大切であることを痛感した。

とにかく面白かった。

ニーチェ『善悪の彼岸』読了

とうとう、ニーチェに入った。

昔から、気になっていた哲学者である。ツァラつストラに挫折して以来、数十年ぶりの再挑戦となる。

色々西洋哲学を学んできて、どうしてもニーチェは避けられない。挑まなければならない。調べると多くの評論家は最大の傑作は「ツァラつストラかく語りき」であるが、いきなりは難しく、まず「善悪の彼岸」と「道徳の系譜」を押さえて後、「ツァラツストラ」に挑むのが良い、とのことであり、今回『善悪の彼岸』(木場深定訳 岩波文庫)にチャレンジしたという次第であります。本作は全体、断章といった感じの比較的短い文章から成り立っており、一つの大きな論理構造としての伽藍を目指したもの(カントをイメージしている)というより、エッセイ風の断章を積み重ねているというものである。

ニーチェによって現代哲学が始まるといっても過言ではあるまい。西洋哲学はソクラテス・プラトン・アリストテレスなどのギリシア哲学に源流を持つが、その後世界を席巻したキリスト教と切っても切れない間柄にあるといえよう。中世の黒い圧の下から、ルネサンス・近代科学・デカルト・カントを通じて少しずつキリスト教の精神的支配から逃れようとした歴史があるが、それからの呪縛を徹底的に破壊したのがニーチェであるといっても過言ではないだろう。

まあ、とにかくディスるディスる。キリスト教という毒を、民主主義社会を権威を意外を。いずれも既成の秩序を破壊することに努めたのが彼の恐ろしいまでの執念なのである。

「善悪の彼岸」。つまり、善や悪と言われ人心を制御しているものの彼岸つまりあちら側、というのがタイトルの意味である。全体、アフォリズム的断章でそれまでの既成概念を権力者を次から次へと薙ぎ倒していくのだ。その根拠は類稀なる知性に裏付けられている。

読んでいる最中に書店の納品書に気づいた。それによると本書購入は平成2年七月とある。35年前? やはり本は偉大である。命が長い。

霜田2

先週に引き続き、霜田くんとの話。

LINEであれこれやりとりをしながら、ひょんなことで、相模大野で開催されるオープンマイクに参加することになりました。オープンマイクとは「ライブハウスなどの店舗で、誰でも演奏や朗読、コントなどを披露できるイベント」(GoogleAI)とあリます。「いくら君」はただ拝聴するのみですが。ここでのルールは、楽器の演奏インスト縛り、とのこと。場所は相模大野「アコパ」。到着順に記名。それが演奏順となる。霜田くんは主催者志賀さんとユニットを組んでおり、ピンでもデュオでも素敵な演奏を聞かせてくれました。他の方々も、ギターあり他の楽器ありでバラエティに富んだ演奏を楽しんでいました。いやあ、ものすごくアットホームなライブでした。すごくうまい人から、かなりうまい人、あるいはそれほどでもない人までさまざまの参加者がいるわけですが、とにかく空気が暖かい。誰しもただただひたすら音楽を愛するおじさんたちで、優しさと、何かを掴んで帰ろう、という貪欲さに溢れた眼差しでいっぱいでした。

後半は、流離のギタリスト「プー吉」さんのライブでした。素晴らしいギタリストでした。感動しました。最初は有名な曲でつかみはオッケー。楽しいトークを挟んでオリジナルの演奏です。ギター一本担いで世界を股にかける楽しいMCにまじりなぜか宇宙の話、アインシュタインの話も。相当レベルが高い! 霜田くんが「これこれ」と「プー吉」さんの紹介をスマホ画面で見せてくれ、「いくら君」はひっくり返ったのでした。東大大学院で宇宙物理学の研究者からアコギインストの演奏者に転身という華々しい?経歴の持ち主、だって!!。ああ、音楽も数学に近しいところがあるから感性と知性の結合により、これらのリリカルでありながら論理的な音楽が生み出されるのだろう、などと考え、別の感動を得たのでした。

ここにいる音楽大好きおじさんたちは、音楽を愛する素晴らしい演奏家なのですが、「いくら君」同様、安全なサラリーマン生活から確実な収入を得た上での音楽家であるわけです。ところが、プー吉さんは違う。賭けているもの、というか、捨てているものというか、投げ出しているものというか、とにかく、気合が違うわけです。彼の経歴からいけば、経済的に恵まれた人生を送ることも可能だったはずです。しかし彼は、そういった世俗的な安心をとらず、ギーター道追究を選んだ。親からの圧も凄まじかったでしょうし、彼自身がこの道で生きていく確信ができるまで、並大抵ではない葛藤があったことでしょう。しかし今は揺らぎのない自信を持って渡り鳥生活をされている。すごい。「プー吉」さんのギャラは「投げ銭」制。これやあ、ちょっとはずまないといかん。我々が安全なサラリーマン(それはそれで大変だし、サラリーマンを否定するつもりは毛頭ありません)をすることで失った何かを、命懸けの渡り鳥に回復させてもらうわけだから、弾まないとね。玉はないな。紙も最低複数入れなきゃな。

ライブハウスの代金はは飲み物代のみ。「いくら君」はビールとホッピー黒と芋焼酎お湯割りで2300円のお会計でした。

あー、楽しかった。たまには外に出て音楽を聴くのもいいなあ。霜田君ありがとう!

お別れの際、霜田君はもとより志賀さん、ライブハウスのオーナーからも次は演奏せよとのプレッシャーを受けつつ、「いくら君」は、ほうほうの体で逃げ帰ったのでした。もうギターなんか弾けないよ、と思いつつ、帰りの小田急線内でギター弦とチューニングマシンをポチっている「いくら君」がいました。

ミシェル・ウェルベック『服従』読了

先日、読了した『プロット・アゲンスト・アメリカ』は、1940年アメリカでナチスを信奉するリンドバーグがルーズベルトを破り合衆国大統領になった結果、合衆国ユダヤ人が迫害されていく、という物語であったが、今回は、2022年フランスにおいてイスラーム政権が樹立する物語である。

主人公フランソワは45歳の独身の大学教授である。19世紀末に活躍したデカダン作家「ユイスマンス」の研究者で現在パリ第三大学で教鞭をとる。恋人は22歳のフェラチオ上手なユダヤ人「ミリアム」と微妙な恋愛関係を持っている。

2022年フランス大統領選挙の決選投票でイスラーム政権が樹立する。ミリアム家族はユダヤ人迫害を恐れイスラエルに帰国する。フランソワは面倒に巻き込まれることを恐れパリを離れ地方都市「マルテル」に一月滞在し、ほとぼりが覚めた頃にパリへ帰る。大学から頓首の通知と年金の手続き書類が入った通知をポストに見つける。イスラーム大学はイスラム教徒の男性でなければ教授職につけない。サウジアラビアの潤沢なオイルマネーにより、フランソワは多額の年金を保証される。政権が面倒を回避するため豊かな年金を約束したのだ。生活だけは保証されたフランソワは特に何もせず過ごすが、恋人のマルテルとも別れ、仕事も失ったフランソワは、心のバランスを崩し、緩慢なる死を覚悟する。そんなとき、大学学長であり、新政権のもとで外務大臣に指名された「ルディシュ」の生活を垣間見る機会に恵まれる。イスラム教徒であるルディッシュは四十代の妻と十五歳の妻をもち生活を謳歌し、次のように語る。

「『O嬢の物語』の物語にあるのは、服従です。人間の絶対的な幸福が服従にある」。そして続けて「人類の頂点にあったヨーロッパは、この何十年間で完全に自殺してしまった」、つまりキリスト教が支配する世界では、さまざまな退廃が進み、世界は死を迎えている。それを救うことができるのはコーランのみである」と。

フランソワはイスラム教に改宗することを決意し、大学に戻ることと、一夫多妻を求め、自身の研究者としての誠実をすて、心の安定と将来への安心を得ることを決意する。

インテリの脆弱さ。

面白かった。ディテイルが書き込まれていて妙なリアリティーがある。民主主義・資本主義・人権等々は、一部ではあろうが、相当疲弊している。トランプもアメリカには男と女しかいないと宣言し、LGBTQを退廃と捉え攻撃を始めている。あるところでは確かに強烈な人権意識に違和感を感じている一定の層があるのは確かなのだろう。そして、本作が多くの読書を獲得したことの意味は、制度疲労を起こしている人間主義にノーを突きつける物語が、ある種のリアリティーを持って受け入れられている査証でもあろう。

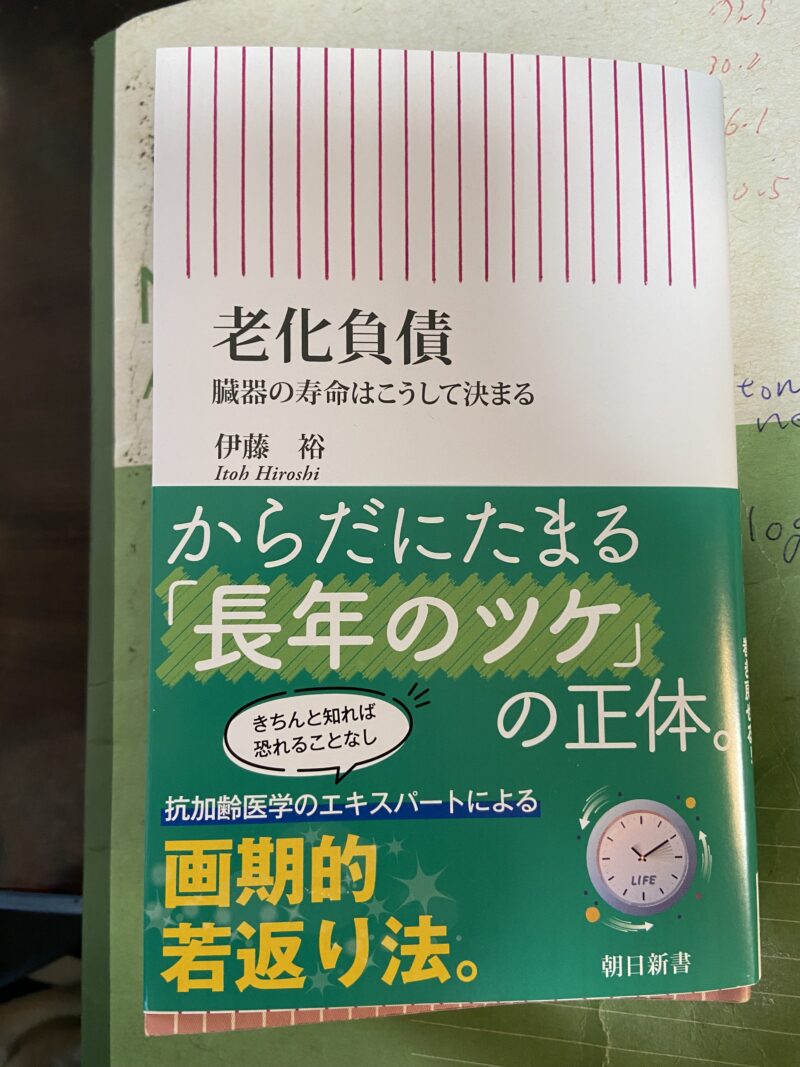

伊藤裕『老化負債』読了

陽水が「人生が二度あれば」で歌っている。

父は 今年二月で 64 顔の皺は増えていくばかり

仕事に追われ この頃やっと ゆとりができた

ふと気づけば、六十四歳。子供に年老いた親として認識される年齢になったのだ。

いくら君の場合五十八歳で一気に落ちた。フルマラソンも3000メートルもこの年で終わった。老いとは何か。あるいは、老いとうまく付き合う方法は、コツは? 意識せずともそんなことを、いつの間にから考えているような年齢なのだ。

さて、本書。筆者は、老いを「負債」として捉えることで、わかりやすい概念にしてくれた。

帯より。「老化はからだに溜まる負債(=借金)。だから、返済さえすれば、若くなる! 44歳と60歳が、大きな節目。

DNAが損傷すると、もとに戻るよう修復するが、完全にもとに戻らない場合がある。コンピュータのバグのようなもの。それが増える=負債が増える=老化ということになる。それはひがべての細胞において起こる。そのバグの堆積を減らすことが老化を遅らせることになる。「食事」「筋トレ」「マインドフルネス」がホルモンの変化によるバグを防ぐ手段となる。甘やかせてばかりではいけない。少しのリスクをとる。例えば筋肉は強い負荷をかけると筋繊維がダメージを受ける。修復しようとする力が働くと以前より筋繊維が増える。つまり、少し負荷をかけてやることが、バグの堆積を減らす=老化を遅らせる、ことにつながるのだ。

椎名誠の文章を思い出した。昔、椎名が若かった頃8000メートルを山を登っていた。6000以降高山病に悩まされる。気持ち悪い、頭がいたい。では彼らは、高山病をどうやって克服したか。さすが乱暴な奴らだ。頭が痛くても気持ち悪くても、とにかく今の場所から少しでも高く登る、そして、降りてくる。すると、今よりすごく辛い思いをするから、今が耐えられるようになる、という理屈だ。まあ、よいこの皆さんは命に関わることなのでおすすめはしたしませんが、理屈はわかる。壊れない程度に強い刺激を与えれば、それに慣れる。精神が崩壊しない程度に辛い思いをすれば、そのことが次回は楽になる。少し無理して頑張ると、次回からそれはさほど辛くなくなる。脱線ついでに、今年からドジャーズに移籍する、佐々木ろうき。彼は、物凄い才能に恵まれたピッチャーであルガ、将来のことを考えて、いつも、常に無理をしなかった。県大会での決勝しかり、ロッテ時代の投球回数制限然り。しかし、昨シーズン、本人も理由が分からず、投げる球のスピードが数キロ落ちたという。つまりは、そういうことなのではないか?

閑話休題。

我々がなすべき将来に向けた「投資」とは? それは「まだまだ資金力が残されている間に、すなわちミトコンドリアが疲弊し切らないうちに、お金(生きるためのエネルギー)を使ってミトコンドリアを鍛えて、その力を強くしようとする行為だ」と。若い時の少しの無理=鍛える。そして老いたときの「労」。ねぎらい いたわる こと。逸脱せず、いいルーティーンを守りながらうまく外れるを楽しむこと。いいストレスとは「心地よい驚き」日常の中の非日常。これが味噌。ちょっとした刺激がホルモンを活性化させる。化学的な処理をされていない食材で作った美味しいものを食べ、歩いて、筋トレして、小説を読んで、映画をみて、音楽を聴いて、ちょっとエッチな動画を観る! これが健康の秘訣、ということ。

ぼんやりわかっているようなことでも、しっかりとした資料を提示された上で言語化されると、大きな力になる。

霜田

小学校低学年の頃は、ぼんやりした子供だった。小学校5年生くらいから、何やら生きづらさを感じ始めた。中学時代は決定的に不愉快だった。自身のコンプレックス、他者との比較から生じる絶望感。学校という堅牢な組織は私の目の前に高く聳えた。さまざまな縄が私を縛り、私の自由を奪った。何もかも不愉快だった。勉強も友人も恋愛も成長や性も、自らのコントロール下になく、暴走気味で呪わしかった。

冴えない成績で、凡庸な新設高校へ進学した。通知表の数字で輪切りにされた学校生活は、当初こそ不快であったが、じきにに慣れ、心地よい場所に変わった。中でも私の一番心地よい場所は部活動だった。ギターを弾いて音楽を作った。最初は誰も知り合いがおらず、一人でギターをかき鳴らしていたが、次第に話す友人も増え、演奏における情報を交換したり、好きな音楽について語り合ったりした。数人の仲間ができた。その中の一人が霜田だ。彼は、私には眩しいほど音楽の才能に恵まれた男であった。ギターも上手いし、譜面も読めるし、なんだったら自分で描ける。彼からさまざまなことを学んだ。我儘で他人とうまくやっていけない私に、なぜか霜田はさまざまな支援をしてくれた。合奏の楽しさ、ハーモニーの心地よさを教えてくれた。もちろん、音楽のことばかりでなく、思春期の小僧がぶち当たる問題もゲラゲラ笑いながら話して苦悩など吹き飛ばした。

しかし、彼は優しい性格で人気者だった。私以外にもたくさんの友人がいた。私は、自分が一番でないことが寂しかった。でも、霜田はめちゃくちゃいい奴だから友人がいっぱいいる、私はその中の一人に過ぎないけれど、それは仕方がないことなのだ、と自分を宥めた。私はたいそうな面倒な人間のようで、一人が好きなくせに、常に誰かにかまってもらいたいという癖がある。孤独好きの甘えん坊。向こうから来られると、サッと引くくせに、自分からは迫りたい。矛盾の塊。自分でも持て余すくらい面倒なやつ。

大学生の頃、あるいは結婚したばかりの時、何回か、会って呑んだ。しかし、それから三〇年以上途切れていた。霜田は律儀なやつで、ずっと年賀状をくれた。私も霜田との細い線を切りたくなかったから、年賀状を出した。一行二行の現状報告を乗せて。

数年前、ライブをする彼の姿が印刷された賀状が届いた。ああ、彼は、やはり、いまでもギターをやっている。何か遠い世界のことのようだった。その頃、私は仕事上の大きな試練に中にあって大層苦しんでいた。職場へ行くのが嫌で嫌で仕方がなかった。それでも定年後もどうにか再任用を勤めたが、もう限界だと二年で辞めた。敗北感のようなものが自分の心を蝕まないように注意を払った。うまく行く場合もあったが、そうでない時の方が多かった。仕事も辛いし、仕事を辞めても辛い。全く厄介だ。

今年の年賀状に連絡くださいと一言あったので、メールをしてみた。すぐ返事が来て、すぐ飲む約束をした。で、呑んだ。三十数年ぶりとは思えない。時間は飛んですぐさま二人の距離は縮まった。しかし、二人とも六十四歳のジジイであるため、音楽の話ばかりでなく、体調から家族から仕事まで話題は多岐に及ぶも、決して途切れることはなかった。

楽しい。楽しい。楽しい。ああ、私は、人生の時間の中で、高校時代が一番楽しかったのだな、と、今更ながら思うのである。かけがえのない、なんの衒いもなく馬鹿みたいに純朴に何かに突き進んだ三年間だった。高校を卒業してから四十五年が経つ。ずいぶん遠くへ来てしまった。でも、私の心のベースには、常にあの三年間がある。そして霜田がいる。さまざまなことが、細々となる老人の時間であるからこそ、あの頃の思いを大切にしたい。