永井荷風『濹東綺譚』読了

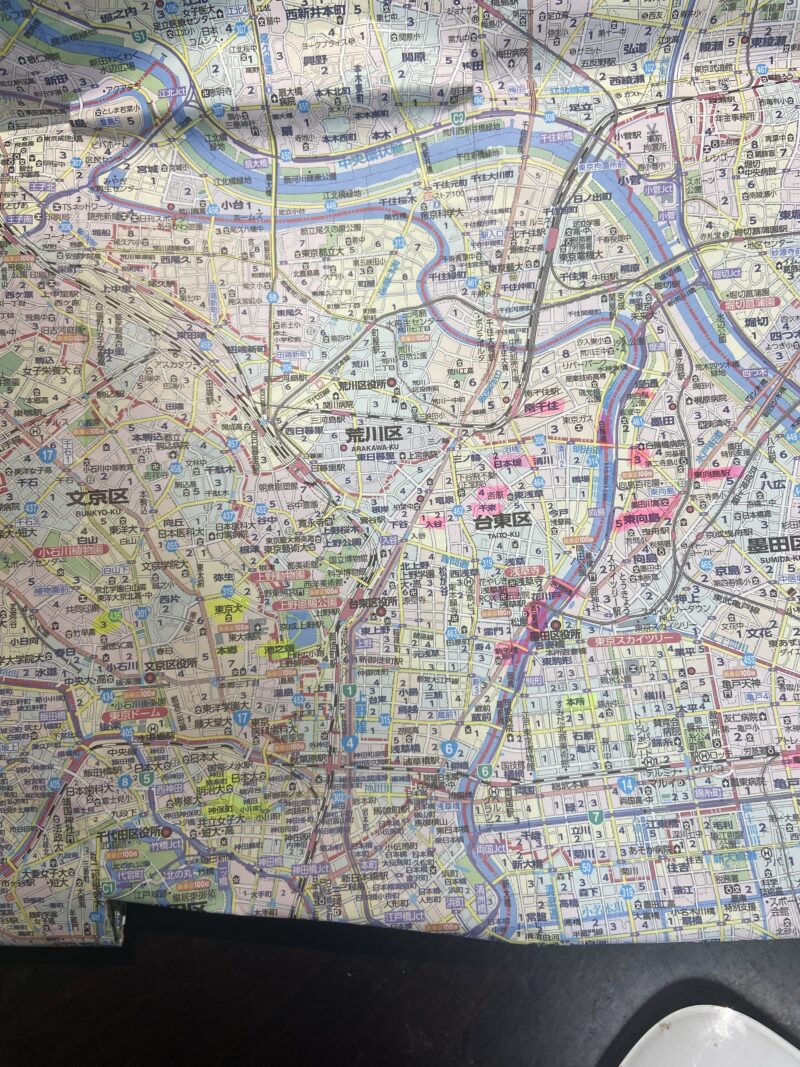

先日、漱石の「こゝろ」を読んだばかりだが、今回は荷風の「墨東綺譚」にチャレンジした。漱石は1867年生まれ。一方荷風は1979年生まれ。年の差、わずか12歳である。しかし、荷風は漱石よりずっと長生きをした。元々世捨て人的生活を好んだ男であったが、移り行く東京の下町を活写し、当時の風俗の一片を我々に知らせてくれる。「こゝろ」に出てくる地名に黄色のラインマーカーを、「墨東綺譚」のそれにはピンクのマーカーを記してみると、面白いほどはっきりと両者は交わらない。同じ東京でも全く、二人の目に見えていたものは違うものであったのだろう。

本作は、荷風57歳の作。麻布区(今の東京タワー側)に住む文筆業の「大江匡」は、陋巷の私娼窟である向島寺島町「玉の井」(今のスカイツリー側)の風情に興味を持ち足繁く通い、好奇の眼差しで観察記録する。小説内の時間は初夏(梅雨)から初秋(彼岸)までの三ヶ月間である。「わたくし」が玉ノ井を徘徊していると突然の驟雨にやられる。そこへ後ろから「檀那、そこまで入れて行ってよ」と声がかかる。年は24、25歳の「いい容貌」の女である。そして彼女の部屋へ通いながら老人の創作欲を刺激される。作中内作品として『失踪』という小説が挿入される。中学英語教師「種田淳平」は退職金を持って、妻や子から失踪し、若い女と一緒になる。そんな小説を構想しながら現実の自分の娼家通いから得られる興奮や発見をガソリンに『失踪』を構想する。

「わたし、借金を返しちまったら。あなた、おかみさんにしてくれない。」

「わたくし」大江は彼女から離れることを心に決め、足が遠のいていく。

譲治、抑制的な態度で街の時代の人間の変化を観察し、記録する。どこか懐かしい気がする、とうだいきっての遊び人の晩年の境地である。懐かしく、寂しく、切ない。

旧友の店 芝「小田島」訪問

最近、都内(江戸)散策に凝ろうとしている。夏は暑くて散歩に合わない。昔ほど冬が寒くない。12月から3月くらいが散歩にはちょうどいい気候なのではないか。

昨日、芝ー芝公園ー増上寺ー東京タワーー日比谷公園ー皇居を歩いてきた。いわば表の東京だね。官庁街も行けばよかったのだが、爆弾を仕掛けたくなるのも無粋だと思い、あえて避けた。

大学の友人に小田島正史がいる。仲間内では異質な存在であった。尖っていない、穏やか、落語、江戸文学、家は料亭、等々。仲間内は皆サラリーマンの子弟で教員になればいいや、民間は嫌だ、などと考えていた。私はいつでもどこでも標準タイプという、ちょー詰まらない奴だったから、小田島のあり方が少し不思議で少し羨ましかった。

大学二年の時だと思う。彼の父親(割烹小田島のオーナー)が我々学生を招待してくれ、うまい魚と酒を振る舞ってくれた。ろくなものを食ったことのないガキは、刺身に焼き魚に手間のかかった割烹料理に、その価値もわからず、うまいうまいと食ったものだ。おじさんは、ニコニコしていた。

卒業後小田島は実家を継ぐべく料理人としての修行を経て、父と並んで調理場に立った。各地に散った昔の仲間が、ぽつりぽつりと彼の家を訪ね、昔の話をして帰って行った。

仲間の結婚式には必ずきてくれた。私の結婚式にも二次会にも足を運んでもらった。二次会では落語を披露してもらい大盛況であった。その後数年一緒にスキーへ行った。最後に会ったのは三十年くらい前、浅見慎也の結婚式だったと思う。年賀状の交換だけの付き合いになってしまった。が、いつも私の心に「割烹小田島」があった。

で、検索したらすぐヒットした。便利な時代だ。地図アプリが道順まで教えてくれる。

JR浜松町駅から八分。港区芝3丁目。すぐ裏は慶應大学だ。周りには大きなビルが立ってしまった。が、店は四十年前のまま、何も変わっていない。変わったのは、親父さんもお袋さんも写真の中の思い出になったことくらい。小柄でキビキビ動く男が厨房で仕事をしていた。「小田島さん」と声をかけるとこちらへやってきた。「俺、わかる、菅原」「あら、どうしたの久しぶりだね」

鯖定食をお願いする。ひっきりなしに客の出入りがある。なかなか繁盛している様子。夜は五時半から。「夜は少ないよ。クリスマスなんて誰も来やしねえ。昨日はお客さんとずっと呑んでいた」多少皺は増えたが、相変わらずの物腰、喋り。嬉しかった。鯖は油が乗っており、焼き加減も絶妙でうまかった。白菜の漬物(自家製)もいい漬け具合だった。美味かった。ありがとう。また来るは。今度は飲みに。じゃあ! ちなみに、増上寺のお賽銭とは違って、小田島は現金オンリーであった。何も変わっていない。そういえば、キャンディーズのスーちゃんのお葬式は増上寺だった。

幸せな時間を過ごすことができた。

東京タワーは、昔より小さくなった。日比谷公園内にあった「野音」はどこだ。端っこにひっそりと昔の面影のまま。今は、コンサート会場としては使われていないのかな? 1978年6月、ここでキャンディーズは泣き崩れながら解散宣言をした。その2年後に、彼女と原田真二のコンサートに来たこともある。若かった。楽しかった。夜、日比谷公園のベンチに座り、彼女とキスをして立ち上がったら、ベンチの後ろの覗き親父に「もう終わりか」と言われた。

皇居はどこまでも広く、静かで、聖なる空気を醸していた。アジア系の外国人がたくさんいた。

島田雅彦『小説作法XYZ』読了

島田の定義によると、前作ABCは学部・大学院レベルで、こちらXYZは本格派プロ仕様ということである。ABCn発表が2009年(筆者48歳)で本作が2022年(筆者61歳)。十三年もの時間が筆者をより深く大人に誠実に、そして過激にさせた。当たり前と言えば当たり前なのだが、彼の文章は短く的確であり挑発的でもある。うまい。物事に対してとても深く思考している。大変素晴らしい作品である。もうすでに権威だし。

しかし、小説作法で声高に創作とは何なのかと問うあり方は素敵だが、どうも彼の発表する小説にはあまり関心しない。昔からかなえいおっているのだが、大抵は期待外れの読後感で終わる。俺様の域に読者がついてこれないのだ、あっはっは。などと孤高を気取るのも負け惜しみくさくて悲しい。現代の坪内逍遥に過ぎないのか? 彼の創作については評価が分かれるところであろう。芥川賞に落ち続けていたこと、大江健三郎は島田の作品に対し、「彼は間違いなく才能があるが、…」みたいなコメントを残していた記憶がある。芥川賞の書評だったかな? まあ、先験的すぎて老人の選考員には理解できなかったという話もありうるが、同時代人の私も彼の編む創作の言葉には首を傾げるものがあった。

やめよう。彼のもん書き四十年の成果である本作は間違いなく名著なのだから。そこから始めよう。

前作ABCの目次は以下の通り。1 小説のジャンルとは 2 小説の構成法 3 小説で何を書くのか 4 語り手の設定 5 対話の技法 6 描写/速度/比喩 7 小説におけるトポロジー 8 小説ないを流れる時間 9 日本語で書くということ まあ、小説創作初心者に向けてのABCといういあ「いろは」である。

今回のXYZの目次は、1「私」の行方 2物語と形式 3言語と無意識 4様々な場所 5時間 6死、交換、宗教、である。いうならば言語獲得後の人類史とてもいうべき翼の大きさである。書き手が常にベースに持っておかなければならない、基本姿勢を網羅している。

そして、彼は最後に語るのだ。

「今日の世界にキリスト教やイスラム教といった伝統的世界宗教とその変種、およびナショナリズム、資本主義、陰謀論、反知性主義、SDGs(持続可能な社会目標)といったものが実質的に宗教として機能し、人々を洗脳している。そんな中で哲学や文学は傍流に追いやられ、影響力は低迷しているように見えるが、確実にむすの個人宗教を生み出してきた。文字通り、社会規範と化した大きな宗教を「大説」とみなせば、文学はそれに対抗する異端的な「小説」であり、それ自体が宗教革命となるのである。今を生きる人類は宗教革命に加え、ルネッサンスを遂行し続ける必要がある。『小説作法XYZ』は単に小説の書き方の指南書であるにとどまらず、文芸復興の手引書でもある。」(頁247)

「書く」行為は自由を得るためである。我々の心の自由を犯そうとする現実(政治・経済・戦争・陰謀)すべてが我々の敵である。正面切ってかかったら、2.26の将校のように権力から抹殺される。そうではなく、卑怯に姑息に裏側から彼らにアプローチするのが正しい。それが「文学」であり「哲学」であり、小説であるはずだ。

文科省は指導要領の変更で高等学校の「現代文」を「論理国語」と「文学国語」にわけ、必修は「論理国語」のみとなった。それは何を意味するのか? つまり小説なんか読まなくてもいい。小説を読んで、自ら考える頭を持つ・物事の根幹にある人間の問題を熟考することの無いように、仕向けようとしている。最近の大学入試問題において、私学の問題はまず小説は出ない。全て評論である。また、共通テストに一部小説が残されているが、大抵は評論であり、それがまた膨大な分量である。

文科省が求める人材は、多くの複雑な問題に対し深く考えることなく、サラッと全体を把握し、上からの命令に疑問を持たない人間である。みんな騙されちゃダメだ。自らの判断をしなきゃ。誰かにいつの間にか刷り込まれた、彼らにとって都合のいい人間になってはいけない。思う壺である。彼らを、微妙に交わしながら小さな王国を作らなければならない。

話がそれた。島田はリベラリストとして、我々を煽る。心の自由のためにやれることを考えろ!と。

夏目漱石『こころ』読了

先日12月21日(土)に芥研がオンライで行われた。今回から、長谷川氏による。「こころ」論集が始まる。この研究は、現在某出版社から出版予定であるが、著者と編集集者側との折り合いがつかず、現在ペンディング状態にある。そこで、世に出る前に芥研で揉んでやろう、と、このシリーズに入ることになった。何回やるのか。3〜5回はいけるだろう。その後に、私の創作ということになるだろう。

で、「こころ」を読んだ。いったい何回目だろう。十数回?二十数回? まあ、そのくらいか。発表されて今年で110年になる。近代文学の一つの到達点であり、その後の指針ともなった作品であり、高等学校教科書にも採用されており、ほとんどの高校生がたとえ一部にせよ読んだことがある作品である。新潮文庫の総売上トップ(ちなみに二位は太宰治「人間失格」)。ロングテイルで読み継がれるのは教科書再録の影響もあるだろうが、作品自体に古びない普遍的問題が隠されているから、ということになるのだろう。

再読するたび、新しい気づきがある。昨年読んだときは作品内に散りばめられた二項に目が行った。昔ー現代 若者ー中年 男ー女 等々。キリがないほどさまざまな二項が散りばめられ作品世界の層の厚さとなる。

今回は割とサラッとやったが、この作品世界の重奏性に改めて唸らされた。何度もよlということは、あまりに地層が厚いため、全てに神経が回らず、今回はこの地層に注目して読む、次回は別の層に意識がいく。という感じで読めるのではないか。そんなことを考えた。それも新聞連載である。連載終了後すぐ漱石自身が岩波と交渉し書籍化している。地震でキャッチコピーまで作って。漱石には珍しいことだ。相当この作品に入れ込んでいた、というか、書き終わった父にずっしりと手応えを感じたのであろう。

漱石は、「こころ」で一つの到達点を迎えた。その後「道草」で自分の根源的問題を突き詰め、彼なりの本格小説『明暗』に挑むことになる。が、道半ばで命が尽きてしまう。

吉田太郎『シン・オーガニック』読了

驚愕の名著である。

私は、4畝ほどの家庭菜園をやっており、オーガニックに興味を持っている。しかし、つい敢行農法に日和ってしまう。どうすれば、農薬・化学肥料から脱却できるか? まずは土づくりだというあたりはなんとなくわかる。しかし、それは一体何を意味し、また、どうすればいのか、あまりよくわかっていない。何かの参考になればと本書に手を出した。十月の半ばである。それから約一月半、私にとっての主流の読書ではないため、常に二番手として頁は繰られることとなり、多くの時間がかかってしまった。しかし、理由はそれだけではない。あまりに優れた内容であるため、流して読むのは勿体無い、あるいは、それは罪である、という意識も働いていたように思う。

本書は土と微生物の関係、あるいは微生物と根の関係を様々な実践や論文を通して、解説する啓蒙書である。が、筆者の射程は広い。ただ個人の農家が美味しい野菜を採取し楽しむ、だけでなく、地球規模、全人類規模、そして人間の在り方、といったあたりまで広く大きく包括的である。

最初、地球の起源から解き起こし、炭素や窒素の成り立ちから始まったのには心底驚いた。随分、大変な書物を手にしてしまった、と思った。当然流れとして、微生物の発生→生物の発生→植物の発生と話は進む。まあ、準備編である。そして、世界中の研究論文や篤農家による実践を踏まえ、化学肥料と化学農薬の問題点を解き明かし、土中微生物の意義あるいは土中微生物と根の関係をゆっくり丁寧に学術的に説明してくれ、我々のもうを開いてくれるのである。

しかし、それだけではない。本書の思想は以下にある。

「知がプライベート化されるのが敢行農業、ちが個人に独り占めされず社会によって分かち合われて文化によって統合されるのが有機農業(頁35)」だと述べる。個人が自己の利益のため、知を独占するのではなく、知を解放し仲間として皆がよりよくなるように、進めていくべきだ、ということの意であろう。これは有機農法に限定される話ではない。今後の人類にぽける諸問題全般についてもいえるとである。まさにマルクスの思想に通じるものだ。資本主義的な発想から、次の階段へと歩むためのヒントになる。

「国が有機農法を確立し、「我々の指導通りつくればできる」という枠組みで作られる農産物は有機だっても、なんか味気ない。農家も現場をみながらどうやって作物を作るかを考える「百姓」ではなく、単なる作業員ということになるからだ。(頁349)」

中央集権的な押し付けではなく、個人が経験則で得た知を皆で共有しつつ、ボトムアップ的力の流れを目指す社会が、これからのあるべき姿である。人間がやりがいと喜びを持って働くことができるような仕事のあり方でなければならない。

母直伝の漬物

ここ数日で,白菜と沢庵を漬けた。

88歳の母はこの頃,いよいよボケが激しい。生きているうちに,味を引き継がなければ永遠に失われてしまう,との焦りから,教えを乞い,白菜と沢庵を漬けた。

レシピも何もあったもんじゃない。分量は母の長年の経験から導き出される。男はわからないから,なんグラムのとか,全体のなん%の塩分,などといってもらった方がわかりやすい。でも,料理とはそういうものではないんだろうな。

白菜は8分の1にカットし数時間天日に干す。樽にぎゅうぎゅう押し込めながら,粗塩と柚子と鷹の爪を,テキトーにまぶして,ミルフィーユ状にし,重石を置いて数日おく。水が上がってきたら食べ頃。

沢庵は,2週間ほど干し,大根がUに曲がるようになったら仕込み時。大根を並び,粗塩と米糠と鷹の爪を,テキトーに振り重ねながら繰り返す。最後にパリパリに乾いた葉の部分を乾燥防止に置いて重石をしておしまい。1月〜1月半ほどで食べ始める。こんなに乾燥しているのに水が出てくるのが不思議でならない。

母直伝の味を60過ぎの息子は引き継げるのであろうか?

乞うご期待❗️

島田雅彦『小説作法ABC』読了

ずいぶん長いこと,この本に関わっていたが,ようやく読了。あとがきによると,法政大学での講義をもとに書き直して、2009年に本作を上梓した。当時、筆者47歳。16年前にのことなる。

彼は、大学四年生の時,『優しきサヨクのための嬉遊曲』で華々しくデビューし,その後六回も芥川賞候補に選ばれる才人である。実作者として23年目,油の乗った作家が、後進の指針にと書いた「小説作法」が本書である。ジャンルから構成、人称等の小説書きのイロハから始まり,豊富な文例を挙げつつ,世の中にごまんといる〈作家になりたい人〉に優しくエールを送る。中でも、私の、目を引いたのは,「10 創作意欲が由来するところ」と「11 番外編ー私の経験に即して」である。中年の島田が,老いても執拗に書き続ける古井由吉に、エネルギーの所在を尋ねたところ、老作家は「憎しみだね」と答えたという。負のエネルギー、社会に対して、自己の境遇に対して、個人に対して? いずれにせよ、書き続けるのは「憎しみ」が根底にあるからだという。

閑話休題

島田雅彦は。私と同学年である。誕生日は私よりわずか7日早い、1961年3月13日生まれ。さほど変わらないはずだった。彼は、一浪で、彼は東京外国語大学ロシア語学科、私は明治大学文学部。彼は大学4年で作家デビュー、私は教員採用試験におち、あたふたとしているころ。彼の最初の書籍を手にした際、彼の美しくも端正な近影があり、同級生の女子が「きゃー、素敵!」も萌えの表情、一方、私はうだつの上がらない、つまらない顔。その時点で不愉快であった。しかし、同級生が褒めたのは「作品」ではなく「顔」であったことが、まあ、唯一の救いといえば救いであった。

彼はその後六回芥川賞候補止まりという記録を成し遂げ、文芸協会から、もう候補にはあげないよ、と宣言される。最後の候補を落とされた時、川端に噛み付いた太宰以上に、醜悪な文言を文春に書いた。開高健には「釣りでもしてろ」などと暴言を吐きまくっていた。私は、ザマアミロ!と溜飲を下げるものの、一方で少し同情も。

私は、今までに、彼に三回会っている。

一回目は二十九歳の時。渋谷東急のカルチャーセンターで。文芸評論家「川村湊」が若手の作品五つをあげ読書会を行った時、招聘された島田雅彦は、川村湊がとつとつと話す横で、おしぼりで人形を作り、前の女性を笑わせていた。私は、最初から彼に対し絶大なる嫉妬心を持っていたので、「なんて不誠実な奴だ!」と独り憤っていた。

二回目は、神奈川県の国語部会主催の講演会に呼ばれ、島田が話をした時。

そして、

三回目。私が上越教育大学に内地留学していた際、修論指導者である「小埜裕二」(私より一つ年下)が山中湖にある三島由紀夫文学館主催の講演会に呼ばれた際お供した時。三島由紀夫研究者である「井上隆史」(白百合女子大教授)「佐藤秀明」(椙山女子大教授 当時)らが、司会進行をし、三人の研究者による発表と、作家島田雅彦の講演があった。当時、島田も私も三十九歳。彼は近畿大学でも講義の帰りに山中湖に寄ったと話をしていた。

会が終わり、皆を誘い、近くの居酒屋家で打ち上げを開いた。たまたま席が、私、島田、井上、佐藤の四人となった。話をするうちに全員が神奈川県立高校の出身であることが判明する。島田は「川崎高校」、井上は「光陵高校」、佐藤は「小田原高校」、そして、私は新設校の「旭」。島田は、私の出身校名を聴き、「知らねえな」と一言。私は、殴る!、と思った。宴もお開きとなり、島田が仕切って「三千円通し」などと叫んでいた。奥の席に座る私に対し、島田は、自分のコートを指差し、「おい、にーちゃん、それ、とって」と言った。私は、いつか必ず、2回殴る!と思った。

あれから24年が経つ。今、私は小説を書いている。その動機は「島田雅彦」を「2回殴る」ことにある。

そのためには、彼の目に留まる作品を描かなければならない。

帰還

久しぶりにスカイスパに行った。相変わらず最高の時間を過ごさせてくれる。

で,少し時間があったので,横浜駅西口をフラフラした。すご〜く久しぶりである。極端な話,大学生以来かもしれない。いくら君はお家が大好きセッカチ君なので,ただひたすら通過するのみだった。

横浜駅は,いくら君が子供の時から、50年くらい,あれやこれやとずっと工事をしていた。最近,ようやく,綺麗に落ち着いた。

そこでふらふらと。

東急ホテルの跡もすっかり立派なビルになった。あら,モアーズの横の道,車が通れなくなっている。モアーズってこんなに小さかったかしら?

中に入る。いくら君は大卒直後9ヶ月婚礼衣装のレンタル会社で営業マンとして働いた。で,横浜支店はこのモアーズビルの五階にあった。

中は,当たり前だが,すっかり変わっていて,オシャレなお店が並んでいる。五〜七階はハンズが入っている。東急ハンズではない。ハンズである。時は流れる。時代は変わる。驕れるものは久しからず,春の夜の夢の如し。

みーんな跡形もなく変わっている。

で,ふと思った。いくら君は40年間記憶喪失になっていて,記憶が戻ったら,こんなことになっていた。

あるいは,あちらの世界に拉致されて,ようやく最近帰っていたら,こんなになっていた。

浦島太郎?

あちらとは,社会・仕事・社会人・労働,なんでもいい。

ようやく解放されて,自分が小学生の時に所属していた空間に戻ってきた、という感覚。

横浜の冬は,ピンと張った空気の中,雲ひとつない青空が広がっていました。

ps.モアーズから徒歩10秒にある狸小路は昔のままだった!これはこれで驚く🤯

久しぶりの新規開拓

久しぶりに,初めてのお風呂に行ってきました。

師匠,トーイちゃんのお薦め,「品川サウナ」です。サウナシャラン2024の第10位にランクインされた名サウナです。

大井町駅より徒歩3分。駅近施設でチョー便利です。入店すると,ます向かい入れてくれるのは下駄箱です。このロッカーキー🔑が,2階脱衣場のロッカーキーでもあるし,ポカリやビール🍺も購入でき,最後にお会計の精算にも必要となります。

入室すると,まず,暗い。ムードがあります。ととのいまで,後わずか,という感じ。右にお清め場が6箇所。正面上に17°の水風呂が鎮座し,奥には33°のお湯,左右にサウナが配置されています。右がL字型に三段のサウナ(広め)。左が瞑想サウナ(狭め)。

階段を登ると,熱めのお風呂と,ぬるめの壺湯5。そして各種のととのい椅子多数の配置されています。

1h 980円で延長30分おきに300円の加算というシステムでした。

結論から申しますと,

いい! そうとうレベルが高い!です。

新しいし,よく計算されているし,いい施設でした。空気感で言うと,赤坂の「ザ・サウナ」に近い感じです。

駅そばには,呑助には魅力的な小路が縦横にありますが,そこは夜から。

通りの,大阪王将で昼飲みをし,2時に解散となりました。

たまには新規開拓もしなきゃね。

あー,よかった!

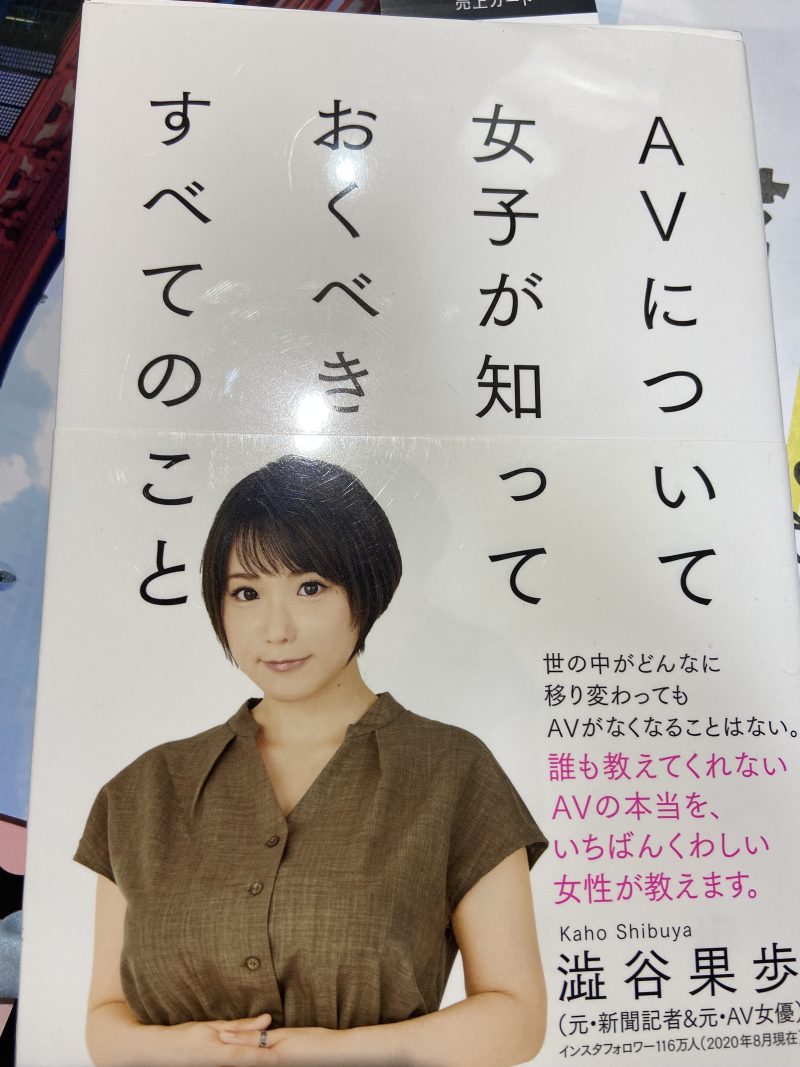

澁谷果歩「AVについて女子が知っておくべきすべてのこと」読了

前回に引き続き、業界研究入門書。

著者の現在の肩書は,「元新聞記者&元AV女優」とある。すでに引退され、現在は執筆やタレント活動をしているという。

都内在住,小学校から12年間女子校生活。高校卒業後は青山学院にすすみ,スポーツ新聞社へ就職。さらに英検一級,TOEIC990点(満点)というのも売りの一つ。

つまり,あたしやーAV女優だったけど,経済的にも知的にも恵まれた存在であって,貧困とか不幸とかとは無縁なんだよー,と,暗に訴えてているようです。

内容ですが,当初は面白おかしく,業界入りの経緯や,撮影現場の裏側など遠書いているのですが,後半は女優の権利や業界の問題点など、シリアスに語ります。

本当に,これからAV II挑戦しようかな?っていうか同性たちに対して,自分を守るための権利問題や,女優たちの意識の問題などとともに,生半可な世界じゃないよ!との警告にもなっています。

やはり,彼女らの大きな問題はやはり,親バレのようです。そこをクリアーできず,うやむやのまま消えていくタレントも多いようです。

また,前回の鈴木涼美さんは恋愛体質でしたが,澁谷さんはどうやら違うようです。

即物的というか,自分の肉体を「モノ」として扱うことができる方のようです。

いろいろ勉強になるし,考えさせられる本でした。