孫

この時期,娘の旦那はとても仕事が忙しいらしい。2歳と10ヶ月になる孫とのワンオペも煮詰まる。

そんな週末はわれわれジジババの出番である。

昨日土曜日の話。朝,娘と孫娘遠アパートまで迎えに行き,ワークマンでお買い物。そのワークマンはほぼほぼ洋品店であった。靴やザックを物色する娘。あれこれ興味を示して,何やらおしゃべりしながら自由な動きをする二歳児。それを追い回すお爺ちゃん👴

鏡に興味を示し,孫娘が自分の姿を写して遊んでいた。そこで私も屈んで彼女と応対をしていると,可愛い笑顔を浮かべる孫の横に,見たこともない柔らかい表情を浮かべている,自分の顔を見た。

なにー?俺ってこんな顔してるの?いつも眉間に皺を寄せ苦虫を潰したような顔なのに。妻と対している時とは,まるで別人やー!

散々遊び,お好み焼きを食べ,昼寝をし,目覚めた彼女たちを送る時刻となる。

認知症がすすみ,声をかけてもろくな対応もせず,いつもつまらなそうな顔をしている米寿の母が,これまた最近見せたことのない笑顔で,全身で「バイバイ👋また,遊びに来てねー」って手を振っている.

彼女はみんなを笑顔にする,とてつもない力を持った存在なのである。

鈴木涼美「身体を売ったらサヨウナラ」読了

現在、概ね二つの問題を,切実な思いで研究している。

一つは,「肥沃な土壌及び土壌微生物について」である。

もう一つは「AV女優及び夜のお姉さんの認識論」である。昨今,お姉さんたちの高学歴化や品質の向上が言われて久しい。彼女たちはようやく自身を語り始めている。AV黎明期よりずいぶんと時間がかかったが,歩は確かである。

私の中での始まりは,紗倉まなの小説が芥川賞候補になったあたりからだろうか。多くの傷やブレを抱え込んだ人生は小説ネタの宝庫であろう。30年以上経ち,ようやく彼女たちAV嬢は自分の言葉で語ることができるようになった。社会の変化が,その世界のいたたまれなさを若干緩和し,哲学する余裕を与えた。だからといって,差別はされるし葛藤を抱えているのは変わらない。では,自ら打って出ればいい。そして,社会は知的ビッチを受け入れ始めた。その類まれなるあり方を歓迎する方向に舵を切ったのである。

そして出会ったのは本書の筆者である,鈴木涼美氏である。慶應卒,東大大学院修了。さらに日経新聞の記者の後作家へ。

最初,「鈴木涼美」が読めなかった。〈スズキ〉はまぁいい。で〈スズミ〉? 意識下でその読みを却下し,闇へ埋没した。だからいつまで経ってもわからない。読めない。ジョーシキという権力が,私の脳を押さえ込み,柔軟性を奪った。つまり,私は,常識とやらに侵された,つまらん奴なのだ。公務員を定年まで勤め上げてしまうような人間だ。常識に縛られて奴隷化していることにも気づかないトンマなのだ。

で,かくして彼女は,まったくペンネームとしては非常識な〈スズキ スズミ〉なのである。

本書には,彼女が大学生時代の生活を中心に編まれたエッセイである。慶應湘南キャンパス時代,彼女は学校生活もそこそこに,夜のお姉さんを稼業としていた。キャバクラで大金を稼ぎ,贅沢な生活をするとともに,言い寄る男たちに身体を売る。貢物をいただく。かと思えば,くだらんホストに入れ上げ,ドンペリを湯水のようにグラスタワーに注ぎ,散財する。寂しくて仕方なくて,でも,自分の価値を高めたくて,不安定の中で模索する青春。

文章はグループしながら勢いよく飛び跳ねるが,散り散りになることなく,落ち着くこともなく、性懲りもない。

父親は法政大学教授。母親は絵本作家。自宅は鎌倉の瀟洒な洋館。

ちなみにあとがきは筆者を7才から知っているという島田雅彦!法政つながりだろう。完璧すぎ。

東大の院生まですにAV女優としても活躍。。ちなみに修論は「AV女優の社会学」!ブレがない。

最近書いた小説「ギフテッド」は,芥川賞候補。

どうなってんの?

ちょっと分けてよ。

虫の祟り?!

右腕の内側が,15cm✖︎8cmくらいの楕円状に,赤く腫れている。熱を持ち,痛痒いような感じである。

昨日,畑から引き上げる際,畑の中にあるポールに掛けてあったフリースを着て車に乗った。走り始めてしばらくし,右腕にチクリと感じた。運転中なのでしっかり確認することもなく,さすりながら帰宅した。

最初は蚊に刺された程度の腫れだったのだが,徐々に大きくなり,朝起きるとこんなになっていた。

犯人を特定できていないのだが,毎日白菜やキャベツに着く芋虫系を捕殺しているため,彼らの祟りなのではないかと,ふと頭をよぎった。

そうならば仕方がない。死ぬことはないだろう。受け入れなければならない。我慢しよう。

初期ボケ?

11/10〜11と,京都ルーマプラザに,師匠トーイちゃんと行ってきました。

昨年のリニューアル後,この,観光地ど真ん中にある温浴施設はさらにパワーアップし,素晴らしい施設となっています。

まず,立地。八坂神社のすぐそば,あるいは先斗町至近距離,といってわかってもらえるかな。まあ,とにかくインバウンドが着物着てゾロゾロ歩いていて前に進みづらいというくらい,観光地アーケードの中にひっそりと屹立しております。

7階建ビル全てが温浴施設とカプセルホテルとなります。よくととのうサウナが三つ(一つは塩)。さらに屋上は京都の街を一望できる,トトノイどころ。夜は満天の星空観察可能(いくら君ご一行様宿泊夜は曇り空で残念😢)。

1100円相当のおばんざい朝食付きで5400円(ウチ200円は京都市宿泊税)。まぁ,あらゆる面で素晴らしい施設で,興味のある方はぜひ!

で,本題はこれからです。

運転を交代しながら,新東名をひたすら走ること4時間半,入京するのですが,当然車中多くの話題で話が弾みます。

が,

今回特に感じたのですが,話したい気持ちが前のめりにもかかわらず,言葉が出てこない‼️或いはキーになる固有名詞が出てこない❗️さらになんだか呂律もおかしいような気がする!

あらら?なんて笑ってましたが,内心は焦りまくり。不安になりました。ボケ?アルツハイマー初期がすでに始まっているのではないか?脳が萎縮している?

そういえば本も読めず,頭に薄い霧がかかっているようでぼんやりしている気もする。

また,

あっ,書こうと思っていたことを忘れた!ていった感じ。

涙

ヤバいなぁ。少し自制し,脳がキリッとなるような生活を心がけなければ,と,改めて思う次第なのでした。

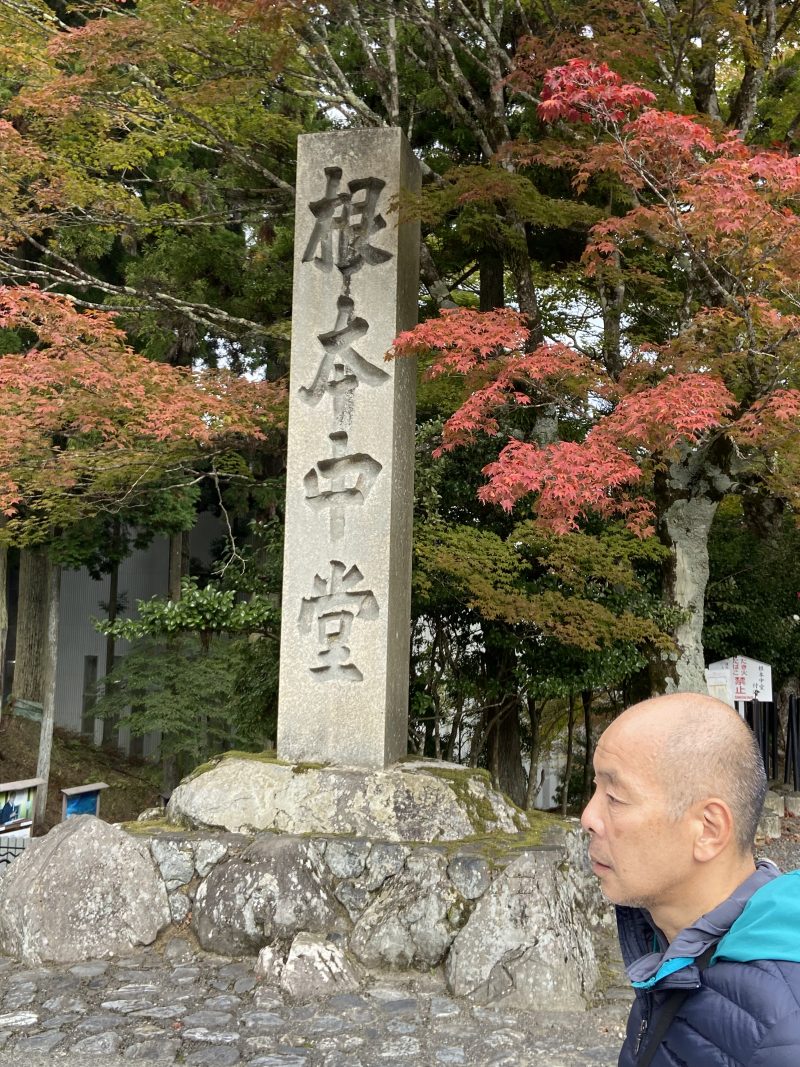

三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』読了

なんとなく、気になる書名でした。まさにそうだなあ、と。でも、ただ疲れているかじゃない? そんなの、わかりきっているじゃない。という声も聞こえる。躊躇していましたが、随分売れているみたいのなので購入し、ページをくりました。すると、この本に対する印象が、いい意味で裏切られることになりました。

筆者の現在の肩書は、文芸評論家とのことですが、筆者が大学卒業後就職し、それなりに楽しく仕事に取り組んでいた際、本を全く読んでいない自分に気づき愕然とした、というところから始まります。

本書は、まず、近代日本人がなぜ書籍を手にとるようになったか、何を得たいがために読書をするのか、から丁寧に紐解きます。まずは「西国立志編」が最初の男性のための自己啓発本であり、大ベストセターになったことを解説します。明治に入り、身分制度が撤廃された。誰しも努力すれば、社会階層を駆け上ることができるの世の中になったわけです。立身出世。これが男性の刷り込まれ内面化された願望であり、そのために自己啓発本が多く読まれるようになる。これが読書習慣の始まりだとします。

さらに大正時代の円本で調度品としても素晴らしい全集がバカ売れする。初の積読です。つまり教養を身につけることがステータスとなる。さらに大正期には『痴人の愛』の譲治のようにサラリーマンという種族が生まれます。労働が辛いサラリーマン像はすでに大正期に生まれていたわけです。サラリーマンが自分の教養を上げるため(それは教養が社会的ステータスの裏付けとしての意味を持っていた時代のことですが、)円本の全集を買い朝たのです。さらに大正時代には、教養主義のアンチテーゼとして大衆小説が生まれてくる。娯楽としての読書の層です。

戦後、同じ会社で学歴のない社員が自分のコンプレクスを埋め合わせるため教養としての読書に精を出す層とともに、エンタメ小説を楽しむことも流行しだす(源氏鶏太・松本清張・司馬遼太郎)。

九十年代に入ると自己啓発本が大流行します(「脳内革命)etc)。 自己啓発本がなぜ売れるのか? それは筆者によればノイズが少ないから、ということになります。自分が知りたい情報がストレートに書かれている、というわけです。つまり教養としての読書から、情報を的確に得るための読書です。さらにインターネットの発達、SNSの進化によって、さらにノイズのない「情報」が求められ、教養としての読書は後退していく。

仕事が終わって疲れ果て、読書をする気は起きない、その代わりになんとなく「あなた」為にカスタマイズされた「あなたが知りたい情報」だけがスマホから流れてきて、それをぼんやり眺めるということになる。

しかし、と、ここから筆者は自己の考えを前面に押し出し始めます。「読書は人生の「ノイズ」なのか?」全身全霊で働き、バーンアウトするような世の中は果たして望ましいものなのか? 確かに思考停止でワーカーホリックになることは実は心地よい。しかし、それではよくないのではないか? 半身で仕事に向き合い、ノイズだらけの読書ができる社会が生きやすい社会と言えるのではないか? さあ、全身全霊にならず、半身で仕事をする社会にしていこうではないか! というのが本書の主旨であります。なかなかいいところをついていて、時代の要請に合致しているなと、思いました。

高橋源一郎『「書く」ってどんなこと?』読了

作家であるタカハシさんはもう40年以上毎日文章を書いている。

まず彼はいう。「すべての文章は「わたし」が書いている」、ということを。「かけがえのないたったひとりの「わたし」が」が書いているということ。

そして「考えずに」書く、という指摘。

夏目漱石の「坊っちゃん」という小説は、原稿用紙250枚くらいの作品である。そして漱石はそれを8日から10日で書き上げた。つまり毎日25枚以上。当然手書きである。そしてその原稿はほとんど訂正した跡がないものだという。つまり何が言いたいか。考えながら書いている時間などない。つまり、「考えず」に書いている、と。

さらにタカハシさんは自分のデビュー作になる作品(『さようならギャングたち』)を書いた経緯を教えてくれる。新人賞の最終選考で落とされたタカハシさんは、編集者から500枚の長編小説を書いてみないかと勧められる。しかし、時間は2ヶ月しかない。それでも、彼は始める。まだワープロもない時代である。当然手書き。それを。何者かに取り憑かれたように書いて書いて、1ヶ月で500枚を描き、残りの時間で清書する。ほとんど直すことがなかったそうだ。つまり考えながら書く時間などなかったはずだと。ではその時タカハシさんの中で何が起こっていたのか?

「わたしの中に、「書かれたい何か」、「外に出てみたい何か」がありました。だから何かを新しく作り出す必要はありませんでした。その「なにか」を「外」に出してあげればいい」ということらしい。そして彼は何も考えず一行目を書く。すると一気に一息にするすると言葉が溢れ出し、それをただキャッチして紙に書き付ける人になった、ということらしいのです。彼はいう。「おそらく、このとき、わたしは、生まれて初めて、「書く」ことと接触することに成功したのだと思います」と。

「わたし」の中には「二人のわたし」がいる。「昼間のわたし」つまり「仮面のわたし」。何十年も社会の言葉を吸収した「社会」の検閲を受けたコトバにしか出会えないわたし。「しかし、どうやら、わたしの中には「昼間のわたし」の他に、もうひとりの「わたし」が住んでいるようなのです。ふだんは姿を現さない、夢の中の存在のように淡い、もうひとりの「わたし」です。それを「夜のわたし」と呼ぶことにしましょう。あるいは「ほんとうのわたし」と055頁。つまり社会の検閲を受けていない「コトバ」を生み出すことのできる「わたし」の存在が、ものを書かせている。

「手」が勝手にキイボードを叩いている。いや、「わたし」をすっ飛ばして、「脳」が直接、ディスプレイに「コトバ」を送りこんでいる。「わたし」はただ、それを眺めているだけ。そんな感じです。」063頁

こんなに楽しい時間はないだろう。いわゆる、ゾーンに入ったというやつか。2024年9月における大谷くんのような感じだろうか。そのとき大谷くんは「今の打席」にすべての集中を向けられる状態にあったのだと思う。「ああ、今ホームランは何本だから、ここでこうすると、記録だなあ。とかここで盗塁すると、新記録だなあ。」なんてことはおそらく全く考えていない。ただただ、「今こん打席で自分にとってのいいバッティングをする」ということだけに集中している。

いくら君も、昨年の秋に書いた「リスト」の中でそうのような経験をした。もう描きながら、あたらしアイディアが次々に浮かび、楽しくて仕方がない。アドレナリンドバドバ、みたいな感じ。(まあ、いくら君のその作品は仲間内でボロボロにされ、新人賞に応募するも一次選考すら通らなかったのですが)

社会の検閲を受けない、「もうひとりのわたし」の言葉で書く。難しいことではあるが、「コトバ」に対しての、あるいは「書く」ということに対しての新しい所見を示され、盲を開かれた感がある。いや、さすが高橋源一郎!離婚四回、結婚五回の男は、飄々をしているようで、実は実にエネルギッシュでもあるのですね。いい本でした。

今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』読了

まず、一言。

本書は大変な名著である。

オノマトペ研究から始まり二人の研究者は、誇大妄想的に(失礼)論を深め「言語の本質」にまで考察を進める。

今井は発達心理学の立場から、秋田は言語学の立場から、二人の研究は進む。

言語学では扱いの低い「オノマトペ」研究が旅の始まりである。もふもふ、カリカリ、ツルツル、などのオノマトペは直感的にある感覚を我々に与える。当然、言語取得初心者である子供が最初多用するあの「オノマトペ」である。オノマトペは言語以上に言語的である。例えばモフモフ。この語自体は全く意味がない。にも関わらず、柔らかい・手触りが優しい・などの感覚を我々に想起させる。難しい認識がなされない子供でも直感的に「わかる」。母語が日本語でない人に理解されるという。つまりある種の「アイコン性」を備えているのだ。

子供が最初に理解し使用するオノマトペだが、彼らはいったいどうやって、複雑なシステムである言語を獲得していくのだろうか? ただ、単語の意味を覚えるだけではない。その動作はあまりに膨大である(AIにはできても人間にはできない)。しかし人間には、AIにはできない、敷衍していく能力〈推論〉がある。子供は「りんご」を、見・触・食などの行動から得られた認識と言語を紐付け言語を獲得していく。つまり「人間は、記号が身体、あるいは自分の経験に接地できて」初めて学習できる(記号接地)のだ。そして「すべての単語、すべての概念が身体に接地していなくても、最初の端緒となる知識が接地されていれば、その知識を雪だるま式に増やしていくことができる。一旦学習が始まると、最初はちっぽけだった知識が新たな知識を海、どんどん成長していくことができる(ブートスタラッピングサイクル=靴(ブーツ)の履き口にあるつまみ(ストラップ)を自分の指で引くと、うまく履くことができる=〈自らの力で、自信をより良くする〉)193頁。そうして人間は膨大かつ複雑な言語システムを獲得していくのである。

言語接地がなされると様々な推論のシステム(アブダクション推理)が起動し、学習が学習を呼ぶ。誰しも子供の頃偉人伝などで「ヘレン・ケラー」の言語学習のきっかけを目にしているであろう。サリバン先生は、ヘレンの掌に、ことあるごと、その言葉を英語で綴っていた。最初ヘレンはそれの意味することが理解できなかった。しかし、冷たい水を手に受けながら「Water」とてに綴られた瞬間、彼女は、〈ものとしての「水」と言葉としての「water」が一致した〉のである。つまり言語獲得の端緒を手に入れたのだ(記号接地)。そこからは、ブートストラッピングサイクルによる学習効果で自己増殖的に言葉や概念を身につけていく。

あくまでこれは一つの仮説に過ぎない。だが、なんとも説得力のある魅力的な仮説ではないか?

繰り返す。大変示唆に富んだ名著である。

群馬水上渓流釣り

9月24日〜25日、一泊で群馬県水上の沢へ渓流釣りに行ってきました。メンバーはトーイちゃん(師匠)、ノリさん(見習い)とイクラくん(中堅)の三人です。朝6時20分ノリさんを拾い、東名・圏央道・関越を走り、水上ICで高速道路と別れ、まだまだ緑濃き山中へ入っていきます。11時にポイント付近に駐車し、林道を15分歩いて、渓流におります。駐車スペースにすでに車2台あり。まあ、今日は練習ということで、さほど気にせず糸を垂らしました。餌はブドウ虫を使用。初心者感丸出しですが、背に腹はかえられません。

それらしいポイントで流してみますが、当たりさえもない。普通なら、釣れないにしろ、岩魚さんもチョンチョンと探ってくるものですがそれすらない。まあ、釣果は三人で骨酒サイズが2尾。でも、今日は昼間だし、車2台が先に入っていたし、まあ、こんなもんでと、さほど気にせず、6キロ離れた「尾瀬自然の森野営場」へ。後で聞いたらとんだハプニングが。ノリさんは渓流釣りが初めてのため、今回、竿を購入(6780円)したのですが、餌を付け替えている最中、一歩下がった際、竿を踏みつけ折ってしまったとのこと。ああ、これでまだ奥さんに馬鹿にされる!と嘆く新人なのでした。

サイト設営をおえ、15時から宴会開始です。骨酒の当ては、けんちん汁。乾き物などです、宴会の詳細はあまりに見苦しいので割愛します。

翌朝、フラフラのまま、なんとなく朝食を済ませ、なんとなく片付けをし、9時に昨日の駐車スペースに戻りました。が、すでに所沢ナンバーの番が一台。あら、釣り人は早いのね。当たり前だけど。ここで嫌な予感が。もう入っている。では我々は昨日のポイントよりさらに奥へはいねばならぬ。ということで昨日の倍ほど林道を歩き、帝統な場所で川に降りました。それから二時間三人はそれぞれのやり方で糸を垂らしますが、やはりほとんど当たりがない。それでもイクラくんは、どうにか1尾ゲット(ミニサイズ)。安堵し顔をあげ空を見上げると、秋の空気の中青空が広がり、清冽な流れに太陽の光が降り注いでいるのでしが。焚き火の準備をするトーイちゃんに合流。師匠の釣果は2尾(大1中1)。ノリさんは残念賞。というわけで三人で3尾。まあ、そんなもんでしょう。1尾ずつ食し、火を消し、林道へ戻ったのでした。やはあり、時期の問題が大きいという結論になりました。三連休が二回もあった後の平日。多くの釣り人が入り、釣り上げてしまったのでしょう。平日に来れる身の爺さんなのだから、来年はもう少し早めの時期の平日(金曜日頃)に入渓するのがいいでしょう。

水上温泉郷で偶然見つけた「天狗の湯」という日帰り温泉に浸かったのですが、そこは、洗い場もない、ただただひたすらお湯のみ、という施設で、いい温泉なのですが、少し残念。水上ICから関越に乗り、高坂SAで休憩及び給油をし、一路横浜へ。鶴ヶ島と圏央厚木、東名で多少混みましたが、それなりに順調に進み、18時ノリさんを送り届け、今回のツアーは終了しました、とさ。

千葉雅也『センスの哲学』読了

『センスの哲学』だが、本書はセンスが良くなる本ではない。いわば筆者の芸術論である。カントの『判断力批判』を少し念頭に置いているようだ。

さて、まずさっくりとした感想であるが、まず、すべての著作に言えることだが、千葉氏は上から目線ではない。読者と同じ地平から語りかけてくる。その点が非常に好感が持てる。非常に難しい話をしているのだが、筆者の柔らかい語り口と丁寧な論理とわかりやすい比喩とで、彼の言わんとする内容がすんなりと頭に入ってくる。また、自己と本書執筆の関係性などを非常に正直に語る。ズラしたり交わしたり、卑怯な真似はしない。常に対等に向かってくれるとともに誠実である。素晴らしい。

さて、本書は作者の芸術論である。音楽・絵画・映画・文学と内容は多岐にわたるが、その芸術一般の芯となるモノを丁寧に伝えてくれる。例えば絵が上手ということの初めは、モデルの再現性の高さを言うのであろうが、そうではなくモデルの再現から降りることがセンスの目覚めであるという。ヘタウマがいい。そして大きな意味から少しズレたところのものに視点を移行することで見え始めるのだ。意味から降りてリズムとして捉える。脱意味化。大きな意味から小さな意味へずらし、部分のつながりを見るようにする。感動を半分に抑え、小さな部分を言葉にする、つまり、小さなことを言語化するトレーニングの必要性を訴える。

上の文書は抜書きを繋いだだけのもので推敲が必要だが、とりあえず感動をメモにした。

筆者は、ドゥルーズに出会う以前に、絵画や映画音楽に造詣が深かったようだ。十数年封印してきた芸術論をまとめられたのは筆者にとって大きいことだし、今後の執筆活動にどのような影響がある、目が離せない。

しかし、である。

上写真に映る帯はいかがなものか? 売るために、販売数を上げるために、「東大・京大」を利用するのは別に構わないが、「センス」を標榜する著者にしては、あまりに「センスがない」ということにはならないか? この帯の文言を筆者が容認したのであるとすれば筆者の「センスのなさ」が感じ取られるし、作者の意向に反してこんな帯をつけられているのであれば、たとえ経済活動であろうとしても、少し気の毒な気がする。いかがであろうか?

ちょっとした話し

お彼岸を過ぎたにも関わらず連日の猛暑続きで,相変わらず朝畑。

5時前に近くのコンビニでおにぎりを一個買っていく。その買い物はPayPayで。

先日,いつものように会計をしようと,スマホをタップするも,メンテナス中とかでPayPayが使えない。財布がない。現金がない。でもお腹はすいた。どうしよう。

レジで困っていた、バイトの小原くんが,お店的にはダメなんですが,と言いながら,自分の財布からお金を取り出し,クールに支払機に投入。朝は次金曜日に来てますから。

ヒー。ありがとう。きゃー,惚れた!

で,今朝,朝5時,封筒にお金と,一筆箋に感謝の言葉を認めたものを入れ,本日食べる分のおにぎりの会計後,この間はありがとう!助かったよ。と言いながら、封筒を滑らせ,ついでによかったら食べて!といって昨日収穫したサツマイモを渡す。

彼もニコニコして気持ちよく受け取ってくれた。変な話だが2人で照れていた。

ちゃんちゃん。